2021年5月16日 21:09

ヒトや生き物に関する番組が、好きです。

生物本来の姿を通して、生物の基本形と、

ヒトがヒトたる所以。。を知ることが、面白いのです。

先日、ライオンの生態の特集をしていました。

ライオンのオスは、基本的に、何もしない。

子育ても、エサを獲るのも、メス・ライオンの役割。

同じ生物なのに、ヒトとは、ちょっと違うんだなあ。。

現代、特に日本においては、

エサ(=生活を支える「カネ」を稼ぐこと)を獲ることは、

主に、男の仕事だもんなあーー。

(俺もライオンみたいになりたいなあ~)なんて、思っていました・笑

メスたちが、仕留めた獲物を、

オスは、あとから、ノソノソ出て行って、先に、食べている。

そんな、

オスの役割は、ただひとつ。

群れの「縄張り」を、守ることである。

縄張りに入ってこようとする、放浪オス、

他の群れのオスと、本気で決闘して、追い払う。

メスは、その「縄張り」の中で、狩りを行う。

たぶん・・・

オスの最も根本的な存在理由は、

日々のエサの獲得よりも、

「体を張って、群れを守ることができるかどうか」

「安心な“狩り場”を、作ることができるかどうか」

そうゆうところにある。。と、同じ「生物」であるライオンから学んでいます。

お、おう。。そうだけど。。

改めて、言われると、ドキッとくるなあ。

初心に帰ることができる扉です。

2021年5月15日 11:47

事務所近くのバラ園は、上から「眺望」=大きな角度をつけて、見ると、

全体像をつかめる。で、ちょっとした優越感がある。

現場で「同じ目線」=角度を低めにして、見ると、

迫力がある。リアリティが違う。

バラの香りが一面に漂っている、人の反応も良くわかる。

自分以外の人が、どうやってバラを見ているのか?もわかる。

「時間」を変えて、朝一番に行くと、

とても新鮮で、この公園を独占している気分を味わえる。

「距離」を縮めると、個別の色や香り(嗅覚)を感じ、

「ほほう。。やっぱり、キレイなバラにはトゲがあるんだなあ」

なんて、ことも確認できる。

触れてみれば(触覚)花びらの冷んやり具合も、わかる。

バラ・サイドから見たら、俺や周りの風景は、どう映っているんだろ?

(おかしなヤツがいる・・・)と警戒されているかな?

このように、

どの位置から見るか?=「視座」を変えると、楽しみ方が数倍になる。

売上を上げるためにも、

人生を成功させるにも、大切な要素だ。

視点=どのポイントを見るか?

視野=どこまでの範囲を見るか?

視座=どの位置から見るか?

2021年5月9日 8:42

前回ブログの続き・・・

それは、私が「経営者」だから・・・ではない。

会社員であったころから、

このような「仕事」と「休み」の感覚でした。

そうなり始めた時期は、20代半ば~後半くらいから。

理由を、考えてみました。

1)幼少期から、土日も、家で書類を調べたり、仕上げたり、

休日も、ちょこっと会社に顔を出す・・・

そうゆう「会社員の父親」の姿を見て、育ったこと。

2)一度きりの人生。その約40%の時間を占める「仕事」の時間を

「お金のために、働かなければならない」と、生きてゆくのは、嫌だ!

全ての時間を、楽しく、有意義に過ごしたい。

高校生のころ、何かの本を読んでから、そうゆう考えになったこと。

3)会社に入ってからの3年間は、先輩から依頼される「仕事」に追いまくられて、

プライベートの時間は、ほとんどなく、どっぷり仕事に浸されていたこと。

※帰るのは、毎日ほぼ終電。会社に泊まり込みは、週に1~2度、当たり前。

※いわゆる「出家信者」のような生活・笑

4)上記から抜け出すため、自分のクライアント先が出来るように、

仕事の中で腕を磨き、実績を出し。顧客開拓にチャレンジし、

自分が会社に数字で貢献させてもらえた「稼ぎ」のうちから、

自分の給料をもらっている。という事実のもとに、生きたこと。

私のように、だらしない性格の人間の「解脱・げだつ」には、

宗教と同じ、やはり、根本的な「考え方」と「修行」が必要なのである。

1)育った環境。親の仕事へのスタンス。

2)思春期に、他から取り入れた価値観。

3)社会人となり、物理的に仕事に関わる時間。

4)会社の先にあるお客様へのお役立ち=実績数字と技術が、常に隣り合わせ。

新人社員、若手社員さんも、

それを採用・教育する幹部さんも、

何かの参考にしてもらえると、嬉しいです。

びよーーーん!

ぴよーーーん!

自己主張の強いヒヨコくん、まだ一緒に動いています。

2021年5月8日 21:55

ゴールデンウィーク。。事務所に来ています。

このことを、一般的には「仕事している」とか「休日出勤」と呼ぶのでしょう。

でも、私にとっては、「休み」感覚です。

眼下に広がるバラ園が、この時期、とても美しいし。。

GWに限ったことでなく、土日も平日も、365日、

家にいるときも、移動中も、

販促物や店舗、看板のラフスケッチを書いたり、

校正をチェックしたり、

データを分析したり、レポートを書いたり、本や新聞や雑誌やネットで、

情報収集をしています。

クライアント様へのお問い合わせへのメール返信もします。

これも、一般的には「仕事している」と呼ぶのでしょう。

しかし、私にとっては「休み」です。

ほぼ、苦になることはありません。

「仕事している」という感覚は、

お客様のもとへ行って、コンサルティングしているとき。

相手の土俵(時間・空間・思考)で、状況を把握し、価値観をぶつけ合って、

何かを、創造しようとしているとき。

=「お金」をいただいているとき、「稼いでいる」とき。それが「仕事」です。

お客様のところにいないとき、

自宅・会社・カフェ・出張先ホテル・・・

自分の(時間・空間・思考)で「仕事」をしているときは、「休み」です。

仕事しているのに、仕事していない。

これは、宗教で言うところの「解脱・げだつ」のようなものか??笑

なぜ、そうなったのか?

いつから、そうなったのか??

2021年5月2日 21:54

赤ちゃんが、泣き止まない。

そうした場合、

これが、気に入らないのか?これが好きか?と、

おもちゃを持ってきて、あやすけれども、泣き止まない。

挙句の果てに、これは遺伝だ、

父母に似ているからだ。という理由をつけはじめる。

しかし、実際には、おむつにピンが刺さっていた、

それが痛くて、泣いていたのである。

若き日のアレクサンドロス大王は、

気性が荒く、誰も乗りこなすことができなかった・名馬ブケパロスを

ブケパロス自身が、自分の影に怯えているのに気付き、

馬の向きを、太陽の方向に変えて、落ち着かせて、乗りこなした。という。

さすが、

哲学者・アリストテレスの教えを受け育ち、

後に、20歳から30歳の10年間で、大帝国・マケドニアを建設した人物である。

本当の原因となる「ピン」を見つけることが、大切なのです。

実は、

言葉を発しない、

赤ちゃんや、動物のほうが、本当の原因を、探しやすい。

言葉を発する人間は、

本当の原因を、自分も知らないままに、あるいは誤魔化して

別の原因を作り出して、主張してくる。要注意である。

コロナ対応も、

経営も、同じである。

「恐怖」と「リスク」は、別物にして、とらえなければならない。

決めつけないで、ピンを探す「観察」から。

2021年5月1日 19:08

4月末のブログの続きのようなテーマで、書いておきます。

現在、私のご支援先で、

毎年、12か月のうち、約半分の月で、過去最高売上を叩き出し、

そのため、売上のカウントは、昨「年」対比でなく、

昨「月」対比で、比較していて、

スタッフ1人当たり営業利益は、

ここに書けないくらいの数字を達成している「A社」があります。

※ざっと言えば・・・1人当たり利益が、ちょっとした会社の年間利益くらい・・・

このA社と、私が、お付き合いを始めることになった経緯は、

私の別のご支援先「B社」で作成させていただいた「1枚のチラシ」を、

A社の幹部が見て「このチラシを、どうやって作っているのか?」と、

B社の社長に尋ね、B社の社長が「手の内=私の存在」を快く教えてあげたことが、きっかけでした。

A社は、B社が出している「チラシ」を、

「これは、只物ではない!」と、感じとったのです。

たった1枚のチラシから「これは、普通じゃない・・・」を感じ取る会社、

行動に移せる会社。

それが、これほどの高い業績を残せる理由のひとつでもあります。

どうやって、この「嗅覚」を磨いているのでしょうか?

センスや天性だけでは、ありません。

自分が「良い」と思ったものや、「悪い」と思ったもの=感性・感覚と、

実際の数字=理性・データとの「答え合わせ」の連続が、これを可能にします。

あるいは、逆ルート。

今、卓越した数字を出している対象を、

自分の感性・感覚で、「継続的」に、見ること、体験すること。

それにより、一過性に終わるもの、そうではないものを、見極めることができます。

ヒヨコくん、

夕日がキレイな海の道を、共に渡る。。

GW前のご支援先からの帰りの写真です。

今年のGWは、1日~5日まで、お休みできています。

2021年4月25日 22:26

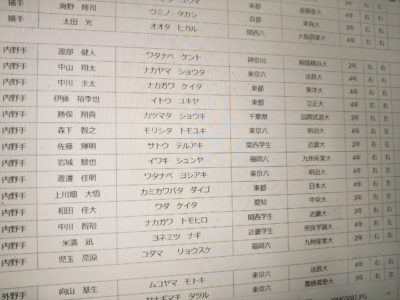

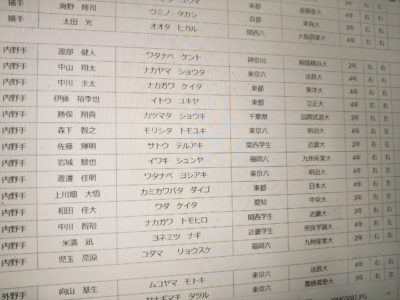

最後に、もうひとつだけ、野球。。

どうしても、自分の胸にとどめておけない「あふれ出る」もの。

阪神タイガースの注目の新人・佐藤輝明君。

現在、4月現時点の試合消化で、打率2割台前半。本塁打7本。

スケールの大きな構え、スイングのスピード&パワーで、

まるで、外国人のようなホームランを打つ新人らしからぬ選手。

つまりは、打ち損じてる、外野フライだな・・・と思った打球がスタンドまで届く。

そして、堂々たる体躯、物怖じしない表情・態度も、魅力。

三振も多いのですが、「当てに行こう」とはしないで、毎回、しっかりバットを振っています。

実は、まだ彼が、有名になる前。。

大学2年生の佐藤輝明君を、駅で偶然見かけて、

そのとき、一瞬で「普通じゃない雰囲気」を感じとっていた。という

野球好きオヤジの自慢話を聞いてください・笑

3年前、関東のご支援先に向かう途中の駅で、

スーツを着た3人組。

内訳=大男1人と、中くらい1人、小さい1人の姿を見ました。

私の目から見ると、この3人は、明らかに、体つき・顔つきが、常人と異なる。

「ヤクザの若い衆かな?」と思って、興味本位で、近寄ってみると、

カバンに「近畿大学・野球部」と書いてありました。

(おおーー、俺と同じ電車で、関西からここまで来たんだな。試合かな?遠征かな?)

そして、荷物を多めに持った「後輩」らしき大男。。

先輩らしき2人に、一応、敬語を使っているけど、明らかに態度が「対等」

か、それ以上でした。

どうしても気になって、

仕事先へ移動しながら、ネット検索してみると、

その日、大学野球の日本代表を選出する選考会があったようです。

そのとき、確認したHPが、こちら。

確かに、近畿大学から3名が候補メンバーに選ばれていました。

リストに「佐藤輝明」の名前がありますが、

その当時は、名前も存在も知らず・・・

(へー、やっぱり凄い選手たちだったんだなー。

でも、高校時代は、有名な選手じゃないのかーー

名前くらい知ってる選手だと、良かったんだけどな~。。)で、終わっていました。

そして、今年、プロ野球が開幕してから

「近畿大学」の「大男」で「態度が太々しい」人が、

この春から阪神タイガースに入って、活躍している。。

!!!

「あのときの、態度のデカイ後輩くんが、、もしかして佐藤輝明か・・・」と、

当時の手帳と、当時のHPを、見返してみたら、一致しました!

ケガなく、頭も使って、研究しながら、

誠実に、野球をしてくれることを願うばかりです。

・・・・

空き店舗や、空き土地を見て、これは、凄い店になる!という直感。

これは、当たる販促になる!商品として売れる!

これは、稼ぐ人財になる!という直感も。。。このようにして、日々、磨いています。

「好きこそ、物の上手なれ」、古人の曰く通りです。

※

<私見・偏見>今年の阪神タイガースが強い理由。。。

↓↓

コロナのため、

タニマチたちからの夜ご飯、お酒など、楽しいお誘いがなく、

チヤホヤされる夜の店も閉まっていて、

選手が、野球に時間を使うようになっているからです!笑

2021年4月18日 21:42

阪神園芸さんによる「グランド整備」

これは、知っている人も多いかもしれません。

ちょっと有名ですよね。

人の技と、連係プレーは、見事の一言!

みるみるうちに、キレイに整備されてゆきます。

(やってみたい。。仲間に入れて欲しい。。)

おすすめ・その3

そして、

私の心が最も高揚するドキドキ・ポイントは、

この阪神園芸さんの作業が進むなか、

試合を終えたチームの選手(泥と汗まみれ)のユニホームと、

これから試合を行うチームの選手の真新しいユニホームが、

ベンチ前で交差している瞬間です。

全力を出し尽くした人。

これから、全力を出す人。の集団の対比。

散りゆく花と、芽吹く緑の同居に、似ている。と言えば、詩的すぎるか?

戦地から、生きて、あるいは亡骸で、帰還した兵士たちと

これから戦地に向かう新人兵たちが、

軍港で行き交う姿を想像する。と言えば、オーバーか??

これから試合を行うチームは、

自分たちが「2時間半」後、どうなっているか?

を、横目で見て、想像しながら、

「俺たちは、俺たちの全力を尽くすだけ」と、思いを新たにして、

まっさらのユニホームで、始動する。

試合を終えたチームは、

自分たちの「2時間半」前の姿を、そこに見る。

負けたチームは「もう一度、最初からできたなら・・・」「あの場面に戻れるなら・・・」

そんな思いと共に、

次に、このベンチを使うチームの幸運を祈り、

今後の人生で、もう二度と来ることがないかもしれない甲子園のベンチを、

時間内に、去ってゆかねばならない。

勝ったチームは、もしかしたら、

次戦以降で対戦するかもしれない、これから試合をするチームの

雰囲気と空気感を間近で感じ、意識し、

何らかの情報を得ようとしながら、また数日後、戻って来るベンチをいったん譲る。

残酷さと紙一重の「生命の縮図」のようなものを、

勝手に、遠目から想像しつつ、

「始まり」と「終わり」のユニホームのコントラストに、ドキドキする。

泥にまみれた、白に赤の智辯学園と、

薄いブルーにストライプの「東海大系」真っ新のコントラスト。

新興勢力らしい、カラフルな今風ユニホームと、

古豪らしい、オーソドックスな白に濃紺の交差。。。等々。

以上、

「変態的」野球マニアによる、TVで観れない甲子園の見どころ、でした!

2021年4月17日 22:36

コロナ禍で、観客の少ない、応援の声もない甲子園には、

球場全体に、鋭い打球音、ミットの捕球音が響き、

選手たちの連携の声も、良く聞こえる。。唯一無二の体験ができました。

おすすめ・その2

外野手・捕手の「カバーリング」に注目。

内野にゴロが飛ぶと、一塁に送球してアウトが成立。

この送球が、逸れた場合に備えて、

ライトが、一塁の後ろまで回って、カバーに入ります。

キャッチャーも、ダーーッと打者を追いかけるように走って、カバーに入ります。

キャッチャーは、本当に重労働だなあ。と、痛感します。

これらは、テレビには、まず映ることがありません。

送球によるミスが起こる確率は、

1試合のうち、1回あるかないか程度。

でも、そのほんのわずかな可能性に備えて、カバーに入る。

この日の観戦の中で、

「カバーリング」を最も徹底していた高校は、

奈良県代表の「智辯学園」です。

ライトは、ショート・サードにゴロが飛ぶたび、全力ダッシュで、

一塁の後ろまでカバーに走る。そして、全力ダッシュで、元の守備位置に戻っていく。

ライトは、軽めに走る高校が多い。

(逸れたら2塁に進塁されるのは、仕方ない。でも3塁には行かれないように)

くらいで、カバーしている。

しかし、智辯学園のライトを守る選手は、

(もし逸れたら、2塁でアウトを狙ってやる!)そんな勢いで

カバーリングをしていました。

で、内野ゴロが飛ぶたび、それを楽しみに観ているオッサン。

(おーーー、また、ダッシュしとるわ~~。。)拍手!

ほんのわずかなミスの可能性にも備えて、

全力を尽くす。

強豪校ほど、このことを、やっている。

チームのため、万一に備えた、無償でできる習慣奉仕である。

会社の経営に当てはめれば、どんなことがあるだろう??

ちなみに、この智辯学園。。

一般的にどの高校も、試合終了後は、道具を片付け、背負い、

ベンチ前に整列し、一礼してから、球場を後にします。

が、

智辯学園の場合、道具を全部、降ろしてから、

仏教系の学校らしく、合掌して、一礼をします。

なんか、しっかりしているなあ。。。

最近、プロの世界にも、たくさんの人材を輩出していることと、つながりがあるのかな??

などとも、考えるのです。

この「智辯学園」と「天理高校」が夏の県代表を争わなければならない。

和歌山では「市立和歌山」と「智辯和歌山」が戦わなければならない。。

全部、出してあげたいなあーー!

※「名物」とされている甲子園カレーは、、普通の味です。その割に高額です。。(笑)

汚い食堂だったころのほうが、100倍、美味しかったです。

(この食堂のカレーは、掛布選手が大好物で、試合が終わった食べに来ているんやで)

と、聞いて、食べていたころのカレーの味が、最高の甲子園の味です。

2021年4月11日 21:52

先日、甲子園に行ってきました!

春のセンバツ高校野球です。

悪友からの「チケット、手に入ったぞ~。中央指定席・8号門からの入場♫」

との魔の囁き。

スケージュールを確認すると、

その日は、土曜日。自宅で仕事の予定=空いてると言えば、空いてる。。

(これも、神様の思し召し・・・)

(ずっと頑張ってきたから・・・ご褒美に・・・)と都合よく、大義名分を立て、

「さんきゅ!行こう!!」と、返事してしまいました。

今回のブログでは、

もし甲子園で高校野球を観ることがあれば、

着目してみて欲しい、私なりの「楽しみ方」をご紹介します。

見どころ・その1「試合前のシートノック練習」

7分間程度の内外野の守備練習。

ノックやボール回しをする、シートノックです。

これは、芸術です。

どの高校も、余すところなく、全選手にボールを回し、

数秒の狂いなく、ぴったり正確な時間で終わります。

監督のノックの「精度」と「速射砲」ぶりも、必見。

各校「スタイル」があるようで、

ノック本数重視のところもあれば、内容重視もある。

獲りにくいところ、確認しなければならないところにノックする高校もあれば、

選手の「動きをほぐすこと」を重視しているノックの高校もある。

個人的な「好み」を言えば、、

「中間点」に落ちるノックをする方式の高校が好きです。

サード・ショート・レフトの丁度、中間点とか、

ライト・センター・セカンドの中間点に、フライを落として、

選手同士の連携を確認するためのノックでです。

これまで「甲子園・試合前ノック」を見た中で、

「超絶に上手いノック!」と感じたのが、帝京高校の前田監督。

スピード、精度ともに、群を抜いています。

測ったように中間点に、フライを落としていました。

最近、甲子園に出ていなけれども・・・

もし出場したら、前田監督のノックだけでも観に行く価値がある!

そんなシートノックをしてくれます。

あとは、野球をかじったことのある人なら、わかる・・・

「難しい」と言われる、キャッチャー・フライのノックを、

「こする」ように打つ監督が好きです。

バキッ!っと、アッパースイングで、ミートさせて上に打ち上げずに、

カスッ!と、レベルスイングに近く、こすった打球を真上に上げる。

=ノックのための打球でなく、実戦に近い打球を、打ち上げるのです。

これを観ると、痺れてしまいます。

キャッチャー・ゴロのノックは、

打たずに、ボールを受け取って、手で転がすことが一般的なのですが・・・

手で転がす動きが、可能な限り、

「ぶっきらぼう」であるに限ります・笑

受け取ったボールを「ポイ!」と、はたくように転がす。

顔も体も、全然、違う方向を向いていて、はたいた瞬間には、

もう次のノック体制に入っている。(でも、ちゃんと見ている)という、

ドSっぽさの中に、優しさ漂う監督。まるで、デキる上司のような監督も、

いいですね!

そして、ノック時間が終了すると、

ノックしていた場所を、手早くキレイにならしてから、

一礼して、相手高校に、その場所を譲る。。

甲子園のTV中継には、映らないところに、こんな風景があります。

2021年4月10日 21:25

ご支援先と、

市場調査を兼ねて、ランチタイム。

美味しいハンバーガー。

このハンバーガーの真ん中、

具材部分のように、

経営のコアな部分、ほとんどは、理論と科学、分析や数字を積み上げて、できている。

と、思って経営&コンサルティングしています。

しかし、理論のベースにあるものは、

こうなりたい!こうありたい!という「ソウル=魂」である。

ハンバーガーの下のバンズ部分。

「魂」をベースに、綿密に「理論・数字」を組み立て、

そして、最後の最後、理論の上に乗っかるのは、

もう1回、魂(ソウル)である。

それっ!えいや!ってヤツである。

ハンバーガーの上のバンズ部分にあたる。

経営は、

サイエンスとアートの融合だ。

と言ったら、大げさでしょうか?笑

美味しそうなハンバーガーと、

調査店舗を見ながら、

そんなことを考えています。

2021年4月4日 21:50

明石元二郎・・・

相当の歴史マニアでなければ、知らない名前です。

が、

海外の製薬会社との交渉を、想像するとき、

こうゆう人物は、いないものか?と、ふと思い出した名前です。

日露戦争下、ヨーロッパにおいて、

日本にとっての敵国ロシアの国内を脅かすために、

ロシア反政府勢力(レーニンら)と、手を組み、

スパイ活動を行い、革命扇動活動を支援し、

ロシアの戦争続行能力を裏から、そぎ落とし、

「兵士数十万人分の働きをした」と評価される活動をした人物です。

風体は上がらず、服装にも、整理整頓にも無頓着ながらも、

3か国語を操り、任務を全うする。

数百億円の活動費を預かり、活動に使っていたが、

自分のことにはまったく使わない清廉な人であった。

もの凄い生きる力と、気骨と、

何が何でも・・・の達成能力がある、

で、頭もキレッキレのダイナミックな「官僚」。

日本のために、海外とゴリゴリに渡り合って、勝利を勝ち取る「官僚」。

そうゆう人が、たくさん、官僚になって欲しいなあ。

そうゆう人を、主役にする国であって欲しいなあ。

俺が知らないだけで、

明石元二郎みたいな活動を、世界のどこかで、凄いヤツがやってくれているのかなあ。。

2021年4月3日 20:20

コロナ関連で、もうひとつ、ふたつ、思うことを書き留めておく。

ワクチン接種が、一向に進まない。

海外の製薬会社から、入手できない。

今年1月の時点で、

気になった新聞記事があったので、撮っておいた。

イスラエルや、アラブ首長国は、

ワクチンを国民分、確保している。というものである。

この記事が気になってから、約3か月、継続的に断片情報を得て、

私のなかで、ワクチンのことから、思考が発展してゆき、、

日本は「太平洋戦争の敗戦国であり、アメリカの属国状態」が、

続いている事実を改めて、再認識している。

ワクチンと「敗戦属国」が、なぜ、つながるのか?

「ワクチン接種は、いつになりますかね?」と、

ご支援先でワクチンの話題になると、私は、こう答えている。

「アメリカの接種率の50%くらい行けば良いほう。3分の1以下かもしれない」

「アメリカ国民の接種率が30%になったとき、日本が15%になっていれば、大善戦」

「全アメリカ国民に行きわたるようになったとき、

日本国民の接種が、本格化する」

アメリカの接種率(数)を、

日本の接種率(数)が、上回ることは、今後もないだろう。

ワクチン供給を遅らせることで、国力を削ぐことすら、可能である。

ファイザー社が、スネ夫。

アメリカが、ジャイアン。

日本は、のび太くんである。

「のび太、いらないんだろ?

オレが、ワクチンもらっといてやるよ!」とジャイアンに言われて、「嫌だ!」と言えるか?

「ジャイアンに内緒で・・・」と、スネ夫と交渉できるか??

スネ夫は、100%ジャイアンにチクる。。

ドラえもんが「ジャパニーズ・ワクチン~~♫」と

ポケットの中から、出してはくれない。

自分の国で、その努力をしなければ。

親分の組が、ホトケさんいっぱい出して、ドンパチしてるのに、

それほど血を流してない子分の組に、チャカを用立ててくれる組なんてない。

その他、ワクチン開発のこと、

国家予算の割り振り、、等々についても、

敗戦国、属国を、再認識している。

そうでないことを期待しつつ、

杞憂に終われば、良いのだけれども。たぶん当たっている。

ファイザーと日本の政府が、どうゆう交渉をしているのか?

今、ワクチン1本いくらで、誰が、誰と、何を、交渉しているのか?

なぜ、他国に負けているのか?どうゆう条件が違うのか?

そうゆうことを、私は、知りたい。

マスク会食とか、感染者数とか、マンボウとか、どうでも良い。。

あと・・・・

これほど、コロナで困っていても、「資本主義」は変わらない。

全世界にワクチン製法を公開して作らせることはしない。

コロナって、実は、たいしたことないのでしょ?と感じてしまう。

若者たちは、そうゆうことに気づいているのかもしれない。

そんな、生命よりも、カネ優先のホモサピエンスが、

地球環境問題とか、本当に、取り組めるの?

北極のシロクマのことまで考え、面倒みてあげれるのか??

そうゆう大前提としなければならない現実、そうであって欲しくない現実を、

再認識している今日この頃。。

定期的に吐き出す、ブラックな回となりました!笑

2021年3月28日 23:08

3月26日、出張から帰ってきた夜遅く・・・時間で言えば、夜の10時。

大阪駅に着くと、この状態。。若者、特に女子が多い。

これは、まずいだろ?

大丈夫か???

今、日本のどこの駅に、こんな状態になっている駅があるだろうか?

県民性と言うのは「ある」と思います。

大阪人の特性は「調子が良い」「せっかちである」

「笑い重視」「ノリが良い」「安さ重視」「ホンネ主義」が、特徴として言われますが、

根底にある本質は、これだと思います。

だから、

コロナが「危ない!」となれば、ササ――ッと、家に籠る。

コロナが「大丈夫!」となれば、ブレーキなしで、家から出てきて、わんさか騒ぐ。

また、増えるな。。。との思いで撮っておいた。

結果には、原因がある。

「一貫した統計データを示し続けること」「全体像を見せること」

「個別の感染事例を明らかにして共有すること」

私が国のリーダーであれば、コロナ対策は、これである。

ずーっと、言い続けている。が、採用されない。。笑

2021年3月27日 22:02

試験の全日程が、終了した日の夜、

「受験勉強、終戦、おつかれさま。

全体を通して、どうやった?」と、彼にラインしたら、

「人生、1番の敗北を経験したことが、1番の収穫」と、返ってきました。

私立大学3連勝のあと、

準備万端で臨んだ、国公立大学・前期試験での不合格の結果のことを

率直に受け止め、「収穫」と、言ってきました!涙

その言葉を、本音で言える人間に成長できたことは、

どんな大学に合格するよりも、価値があるぞ!

俺は、そっちのほうが、はるかに嬉しい。

・・・「やることは全部やったから、悔いなし」くらいのことは、

言ってくるヤツだと思っていたが、その想像を超えていたな・・・

1敗から学ぶことは、

100勝から学ぶことよりも、深く、大きい。

世の中には「1敗」を経験したことを、

現在の成功の礎にしている人が、たくさんいる。

そして、「100勝」=順調に勝ち続けていたのに、

現在の停滞、没落を余儀なくされている人も、存在している。

また、「1敗」から、何も学ばない人が、

世の中の大多数である。

で、キミは

何を「収穫」したんだ??

聞かせてもらおうか!!

あと、もう少しの間だけ「コンサルティング」させて欲しい。

ヒヨコくんも、

大空を飛べるようになったんだ!!笑

最終的には、

後期試験で、第一志望「崖っぷち」合格をつかんでいました。

気にかけていただいた皆さんからの「愛」も、

しっかり伝え、受け止め、力となっています。感謝です。

2021年3月21日 22:50

この春、若者は、高校を卒業した。

「高校生活を、本当に満喫できた!」

「一切の後悔がない。剣道で近畿大会の一歩手前で負けたことを除いては」との感想で。

そうか、そうかー

青春を謳歌しているなー!

これ以上の喜びはない!

3年前…高校入学直前の彼に

「手紙」を書いて、渡しておいた。

その内容のことも、覚えてくれていて、

「参考にしたで!」と、感想に付け足してくれた。

その手紙は、A4サイズで、5枚程度のもの。

書き出しは、以下の文章から始まる。

↓↓

鳥が空から地上を見渡すことを「鳥瞰・ちょうかん」すると言う。

「俯瞰・ふかん」するとも言う。

「上の方からできるだけ客観的に見ること」という意味。

目の前のことに必死だと、全体の中で、自分がどこにいるかわからず不安になる。

進むべき道もわからない。

しかし「俯瞰・鳥瞰」して見れば、これから、どう進むべきか?が、

効率的に理解できる。

巨大迷路ゲームの中で、右往左往する人と、

それを上から見ている人の違い、を思い浮かべればいい。

ほんの少しだけ長く生きている人間として「高校生活」が、どんなものか、

これからの人生の中で、どうゆう位置づけなのか?を伝えておきたい。

人生を「俯瞰・鳥瞰」したときの自分なりの考えなので、参考にして欲しい。

↑↑

この冒頭文章、以降の主な目次は、以下の通り。

・「受験」の意味。合否よりも、格段に大切なこと。

・人生のなかの「高校生活」唯一無二の特徴とは、何か?味わい尽くせ。

・本屋に行く男子は、かっこいいぞ!

・両親(ジジババ)の教え=俺もその通りだと思う中西家の教えを、そのまま伝える。

・友達について。俺の反省を踏まえて、聞いて欲しい。

・恋愛について。フラれたり、落ち込んだときには、これを思い出してくれ。

・部活動について。目標を共有し、体をぶつけあう=一生の友ができる。

・心配なことが、ひとつだけある。これだけは頼むぞ!

・・・・・

充実した高校生活を、後悔なく楽しんだ。と、本人が自認し、

この春、難関大学にも挑戦し、第一志望に合格し、4月から大学生となる。

その本人が、少しは役立った。と言っているなら、

手紙と成長は「成功例」と言って良いのではないか。

既に、高校を卒業したので「守秘義務」も果たしただろう。

もし、この手紙の全文が欲しい方がいれば、

お口が堅い方、門外不出の約束が守れる方、末永く仲良くさせていただける方に、

お送りいたします。

ただ、、相当、偏った内容で、オモテに出せなさそうなことも多数。。

ノンクレームにて、お願いいたします。

気分を悪くされそうな方は、ご遠慮ください・笑

2021年3月19日 21:24

白のボディに、赤の内装。。

オシャレ社長の隣に同乗。

助手席前にある、これ。。何ですか??

ポチッと押すと、

中から、カップホルダーが出てきました。

で、元通りに収納できる。

おおーー。電動でもなく、

シンプルな作りで、とてもよくできている。

すごいなあ~。

各国の車に乗っている、この社長が教えてくれた。

ドイツ人は、こうゆうことを考える。

アメリカ人は、カップホルダーを、どーーんと作る。

イタリア人は、カップホルダーを作らない。

なるほど・・・

的をえている感じがする。

2021年3月14日 21:56

いわゆる「ドカタ」補助のアルバイトの内容は、

あわゆる建設資材の積み下ろし、穴掘り、

コンクリを作って、運んで、流し込む。

ショベルカー等、機材を使ってのアレコレ。

体力には、それなりの自信があるほうだったけど、

ジブリ爺さんの要領やスピードに、ついてゆけず、

社会では、高校生程度の体力は、通用しない無力さを痛感する、

でっかい槌で、家屋をバキバキに解体する仕事が、一番怖かった。

困ったのは、ジブリ爺さんとのコミュニケーション。。

「そこ、ハツれ」

「え?」

「ハツれ!」

「ハ??ツ??る???、え?」

大きな掘削機で、ドドドドッと、地面に穴をあけることを、

建設用語で「ハツる」と言います。

高校生相手にも、説明なんて、一切なし。

ジブリは、不機嫌になって、自分でやりはじめる。

「あ、わかりました!やります!」と言うと、

何も言わず、マシンを放り出して、別の場所に行ってしまう。

「それ、もんどけ!」

「もめ??」

「もめ!」

「え??(爺さんの肩??何を、もむんですか??)」

ビスなんかで、穴をあけることを「もむ」という。

ジブリは、言葉も何を言ってるか、わからないから、

何度も聞き直す。。笑

聞き直すと、不機嫌になるから、適当にやってると、

また、怒られる。。

もっとも、怒っていても、何を言ってるか、わからないのだけど、

雰囲気が悪いことは、確かである。

一番、楽な仕事は、廃材を燃やす「たき火」だったなあ。

面白いし、早く、燃やしたかったから、

調子に乗って、どんどん火を大きくして、

「原住民の祭り」のように、2階くらいまでの火の大きさにして、、、

怒られたことがある・笑

お金を得ることは、簡単ではない。

命がけである。我慢もしなければならない。

肉体と汗が噴き出る労働が、基本にある。

結果として、そんなことを身体で覚えることができた。

とても感謝している。

肉体労働せずに、お金を得る人間は、

脳ミソで、それ以上の「汗」をかかなきゃ、ならないのである。

深夜、ナレーションも何もナシで、

ひたすら、たき火を映している。。という番組に偶然遭遇し、はまっています。

原始時代から続く、本能に、働きかけているようです。

2021年3月13日 21:24

今日は、クライアント先・幹部さんの自家用車で物件回り。

黄色い車で、迎えに来てくれました。

「おおーーー、見てるだけで、幸せな気分。乗る前からワクワクしますー!」

そして、乗り込んでみると、なんだか不思議な気分になった。

なぜだか、どこか、懐かしい。。。

ずーーっと前に、乗ったことがあるような記憶。見たことのある風景。。

関西だから、阪神タイガース??

いや、違う。。

しばらくしてから、思い出した!!!

これは、ドカタ・バイトをしていたときのショベルカーだ!

(免許ナシでの操作は、違法です・笑)

高校を卒業して、大学入学までの春休み。

友達の親父さんが経営している建設会社で、現場のアルバイトをさせてもらっていました。

人生、初のアルバイトです。

なぜ、その時期に、アルバイトをしていたか?と言えば、

4月からの京都での「独り暮らし」を前に、

「NTT電話加入権」と

「電話機・設置工事代」、合計約10万円が、必要だったから。

中西家の

「学生にとって、電話は贅沢品だ。必要ない。そのお金までは、出さない」

「電話が欲しいなら、自分で何とかしろ」との方針により、

自分で、お金を稼ぐ方法を、探してきたわけです。

日給8000円。朝8時から夕方5時まで。休日は日曜と、雨が降った日。

当時の高校生としては、高額の部類。

どんな仕事かと言えば・・・

めちゃめちゃ不愛想な「異形」の爺さんと、2人1組で、色んな現場に行く。

この爺さん、背は小さく、、いや、異常なくらいに腰が曲がっていて、

片足を引きずり、でも、ムキムキの筋肉質で、力持ち。動きは素早い。

目は片方が斜眼。歯は所々ない。何を話しているか、聞き取りにくい。

もちろん、色は浅黒い。

まるで、ジブリの映画のキャラクターのようだった。

宮崎駿は、あの爺さんの知り合いではないか!?と思ったくらいだ。

ジブリでは、こうゆうキャラは、不愛想に見えて、本当は優しいのだが、、、

約1か月間、徹頭徹尾、不愛想だった・笑

きっと、18歳の中西少年も、不愛想で、生意気だったから、

そうゆう結果になったのだ。

現象には、原因がある。

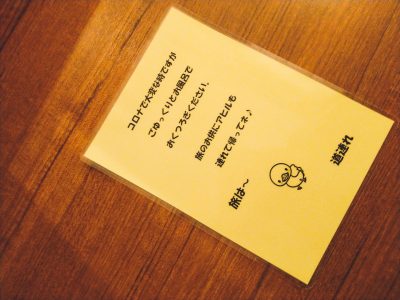

2021年3月7日 21:12

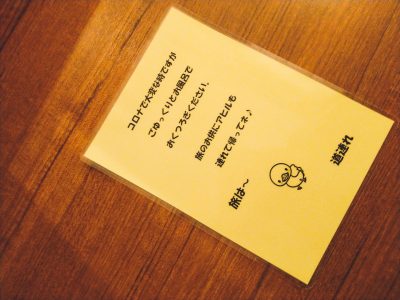

ん??

なんだ、このメッセージ性の高いPOPは???

旅は、道連れ?

お風呂に入るとき、出迎えてくれました!

湯船に浮かべて、

動きをじーーーーっと見ていると、童心に返り、時が経つのを忘れます。

蛇口から湯を出してみたり、

波を起こしてみたり、

完全に静止してみたり、

ジャワ―を浴びせたり、

熱湯をかけてみたり。。。

傾けず、思い通りに動かすには、どうしたら良いのか???

創意工夫で、働きかけてみる。

意図に反して、

こっちに、グイグイ向かってくることもある。。

ちょっと、いじめすぎたか?

反抗的なヤツだ。。

気がつけば、1時間もお風呂に浸かっていました。

なんとなく可愛いから、

コートを脱いで移動する季節くらいまでは、

ポケットに忍ばせて「道連れ」してやろう。。

本日は、早春の雪国に、連れてきました。