2024年7月27日 20:17

門田博光

南海ホークス→オリックス→ダイエー。通算567本塁打。歴代3位。

3度のホームラン王。40才でも獲得し「不惑の大砲」と呼ばれる。

170cm。野球選手としては小柄でずんぐりむっくり。仏様、大黒様のような身体と風貌で、

重量1kgの長いバットを、パワーを貯めるような「クローズド・スタンス←※レアな構え」から、足を高く上げて、身体全体でぶーーんと豪快に、鋭く振る。

アキレス腱断裂の危機からカムバック。「本塁打の打ち損ないがヒットとなる」が持論。

落合博満さんよりも、5歳ほど年上。

昨年、74歳で、兵庫県の別荘地で、ひっそりと孤独死されました。

「ある野球人の死 “不惑”の大砲 門田博光」というドキュメンタリー番組で知りました。

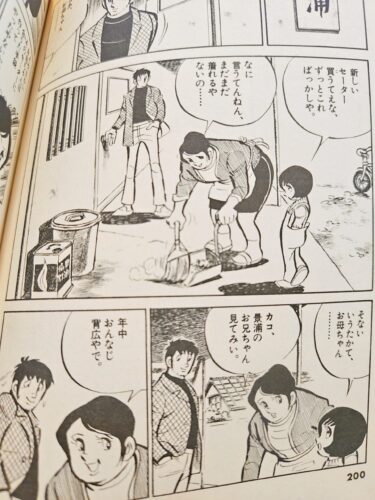

先日、紹介した漫画「あぶさん」にも南海ホークス所属選手として、

度々、登場しています。

以前のブログでも取り上げた「村田兆治さん」と、共通する部分が、たくさんある。

大怪我から復活。自分に厳しく、他人にも厳しい。ザ・昭和。

輝かしい成績にもかかわらず、

プロ野球のコーチとして、招へいされることは、ほとんど、ありませんでした。

関西では、TVやラジオの解説者として、時々、出演していましたが、

声とコメント内容を聞いただけで「あ、今日は、門田の解説や!」とわかるくらい、辛口。

厳しくて、偏屈な人なのです。

だいたい、ずーっと、ぶつぶつぶつぶつ文句を言ってました。

きっと、本人は「当たり前のことを、何でやらんのや?」という感覚です。

軽く打てばいい。という他の解説者のことを「知らんヤツがいうこと」と一刀両断。

「確かに、全力で振っていては、30本を超えない。

でも、強く何万回も振りに振って、それを超越した結果、

軽く打っているように見えるだけ。やってないヤツにはわからんのや」と。

野村監督とはそりがあわない。野村さんを名前で呼ばず「19番」と呼ぶ。(※背番号)

南海の選手として同僚だった3番門田・4番野村の時代・・・『お前は本塁打を打つな、俺が打てるようにお膳立てしろ』と言われていた。

「本塁打を狙うな」←野村さんはID野球ですからね。

いつも場外ホームランを狙っていた。だから、40才を過ぎても成績を残せる。

球場サイズにあわせた打撃をしていては、長期的には、力が落ちる。と。

1kgの「重いバット」で打つだけでなく、

打撃練習では、自分専用・特注の「重いボール」を打つ。

↑ある種、異常者である。

高校時代に打った本塁打0本。

そこからプロで567本。その努力は、計り知れない。

才能があるのに、努力しない人のことが、不思議でならないのであろう。

「遊びに行くヒマがあるなら、バットを振れ」

それもしないのに、成績が出ない=給料が上がらない。と嘆くのは、筋が違う。

というのである。

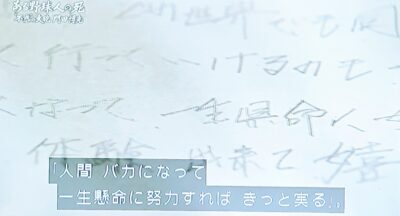

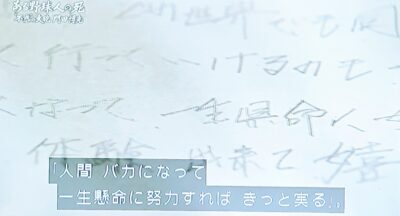

「人間、馬鹿になって、一生懸命に努力すれば、きっと実る」

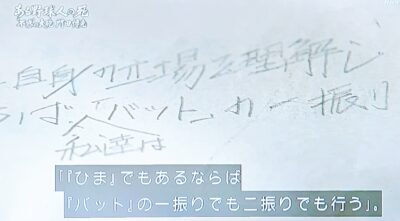

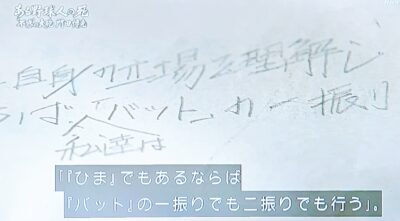

「ヒマでもあるならば、バットの一振りでも二振りでも行う」

遅ればせながら、

もう一人の「ヒロミツ」門田博光さんを、忘れないように・・

ご冥福をお祈りしたい。

2024年7月21日 19:09

<近年のプロ野球「投高打低」傾向について>

・投手レベルが一気に上がるものではない。それにつれて打者のレベルも上がるはず。

・打者の質が落ちている。

・「基本」を知らないコーチが教えている。

そうゆう「世渡り・コミュニケーション上手」に、コーチ依頼することが多い。

・「こうすれば良い」と、自信を持って言えるコーチがいない。

自分のやってきたことに、自信を持っていた。昔の人は。

・守備の練習も、上記に同じ。

(走者のスライディングをかわすゲッツーの取り方。実は「塁の上で送球」が安全)

・西武、ロッテ、中日・・・強いチームには「マニュアル」があった。

コピーは厳禁。門外不出。今の○○(←チーム名)には「ない」

・徹底練習させることもできない。今、それをやると「パワハラ」と言われる。

・研究不足・練習不足・振り込み不足。が、原因。

<今の打者が、即効的にとるべき対策>

・投手が、苦し紛れに投げてくるストライクを打つこと。それが打者の「生きる術」

・2ストライクまでは、打てる球を絞る。何でも振りすぎ。

→自由にホームラン競争をさせる。そのとき、振ったゾーンが、自分の得意なゾーン。

2ストライクまでは、そこだけを振れ。と指導する。

ボールがそこに来なかったら仕方ない。という割り切りが必要。

・正しい素振り・振込みを重ねるしかない。打ち方が悪いから、飛ばないだけ。

・ファーム(2軍)に行っても、根本的には、変わらない。

・ひとつのことを完全にできるようにする。あれもこれも・・・とやりすぎ。

・やらされている練習は、いくら長い時間やっても、身につかない。

・本人がやる気になって、納得するまで練習したとき、上達する。

・荒木・井端・森野は「練習する。と自ら来た」。ほとんどの選手は「逃げた」

・荒木は、遠征先でも「監督、ご飯を一緒に」と、良く誘ってきた。

打撃論を吸収しようとしていた。

いつも「なるほど、つかみました!」と言うが、いつも次の日、全然、つかんでいなかった・笑

<荒木雅博さんのトーク>

・「徹底的」という言葉も出ないほど、「徹底的」にやられました。

・頭で理解して、そのうえで、身体に覚え込ませる。そのための猛練習。

・当時のノック練習、約1時間。40分ごろまでは覚えているが、

そのあとは、記憶がない。本能でボールを追い、投げている。

・できない子は、今、教えていることの、その手前を教えてあげないとダメ。

とコーチになって、別のコーチが教えているのを、隣で見ていると、わかる。

・実は、送球イップスだった。

「お前は、イップスだ!」と直言される。それが、森繫和・投手コーチ。

誰も言わなかったことを、他部署のリーダーが、飛び越えて、直言。

・「気持ちの問題」とか「本人の問題」というコーチはダメ。

「気持ちの問題」でなく「技術の問題」である。

・軟式テニスボールを、仰向けになって、天井に向かって、

まっすぐ投げる練習をすればよい。

●個人的に、参考になったこと

1)的確かつ具体的に、現場指導ができるように、なる。育てる。

2)それを、組織として「明文化」「マニュアル化」する。

3)頭→身体に覚え込ませる、猛練習。必要。「昭和」と言われても。

4)「気持ち、メンタル」に逃げない、それは「技術」の問題である。

5)所属する組織・リーダーに「まず、どっぷり浸る」ことが、成功の近道である。

6)他部署のリーダーから、別部署のスタッフに、飛び越えたアドバイス。

=投手コーチは、打者のことを研究する。

だから、打撃コーチ以上に打者のことが良く見える。また、見なきゃならなない。

逆も、また、然り。

・・・・

特に3)なんかは、今の時代に、そぐわないことかもしれない。

でもね、、、それは、どの時代でも、ずーっと言われてきたことである。

私の身近な人に限定しては、

「昭和風」で生きることを、自信を持って、推奨したい。

2024年7月20日 19:57

落合さんに聞きたかった質問は、こちらです。

↓↓

ずっと、気になっていたことがあります。

監督時代と比べて、ゼネラルマネージャー(GM)時代はチーム成績だけを見ると、かんばしくないものです。

そもそも目的が異なるから、勝たなくても良かったのか、思い通りにいかなかったのか、

何かで行き詰まったのか?

落合さんのGM時代について、ぶっちゃけ・ここだけで、教えていただければ嬉しいです。

森さん、荒木さんは、それぞれの視点で、当時の落合GMは、どう見えていましたか?

↑↑

※GM時代は、4位・4位・5位・6位.

(以降、中日は、現在に至るまで、6球団中、5~6位が定位置である)

ユニホームを着た現場の指揮官。

全体を仕切る背広のマネージャー。

それぞれについての役割や手腕の違いを、聞きたかった。

営業・生産スタッフたちを、勝たせる「現場リーダー」

その現場リーダーと、経営オーナーをつなぐ「マネージャー」

=人事・売上アップ・マーケティング・利益創出・投資・長期ビジョン、方針を決める。

求められる能力の違いは、どこにあるのか?

うまくいかないのは、どうゆうときか?

あと、もうひとつ。

講演を聴いてから、質問したくなったことは、こちら。

<落合さんの講演内容の一部>

・「やらされている練習」は、いくら長い時間やっても、身につかない。

・本人がやる気になって、納得するまで練習したとき、上達する。

・荒木・井端・森野は「練習する」と自ら来た。ほとんどの選手は「逃げた」

<質問したかったこと・その2>

↓↓

本人に「やる気」がない。

でも、戦力として必要なとき、どうすれば「やる気」にさせることができますか?

「やる気」が起こるまで、放置していますか? 切りますか?

選手・監督時代、「やらない子」「逃げた子」が、「やる子」「来る子」に変わった選手の事例、きっかけ、スイッチを入れる方法など、

お考えがありましたら、教えてくださいませ。

↑↑

僕が、こうゆう「鋭すぎる質問」をしそうなオーラを出していたから、

司会者は、当てるのを、避けたか?

ノート、びっしり。

メモしながら、聴いている参加者は、会場内を見渡す限り、私一人でした。

達人からは、全てを学び取りたい!

いや、そんな軽いもんじゃない。

「全部、取ってやる!」

「自分の中にインストールする」と思いながら、接しています。

結局、質問できませんでした。。

この件について、

本やメディア等で、落合さんが語っている内容など。ご存知の方がいれば、教えてくださいませ。

2024年7月14日 19:33

野球を知らない人のために、まず。

落合博満:

1979年、26歳でプロ入り。ロッテ、中日、巨人、日本ハムで選手として活躍。

ロッテ時代に3度の三冠王。中日・巨人で主力選手として優勝。45歳まで現役。

2004~2011年、中日監督時代は、8年間で4回のリーグ優勝。1度の日本一。

全年Aクラス。2013~2017年中日でGMを務めた。のち、フリー解説者となる。

驚いたのは、会場に中日ファンの多いこと。

大阪開催にも関わらず。

・中日ファン 40%

・阪神ファン 40%

・オリックスファン 10%

・新規参加 40%

・リピート参加 60%

大阪にまで中日ファンがこんなに集まるとは・・・

「固定客が売上を作る」という原則は、どの仕事でも基本である。

<収支の算用>

〇収入

来場者数:約130名×単価:6000円=売上:約80万円

〇支出

会場費(HPより確認)=約18万円

WEB等広告費(見込み)=約12万円/1会場当たり。

〇利益

約40~50万円/2時間

これを、主催者であるイベント会社、TV局。

落合博満。ゲストトークの森繁和、荒木雅博。で分ける。どんな配分になっているのかな?

<セミナー前の個人的な注目点>

落合さんは、

・TVも出演している。

・ユーチューブ・チャンネルもある。

・本も書いている。

そのうえで、それ以上の話していない内容を、講演会で話せるのか?ということでした。

その結果は、、

んーー、すでに上記媒体等により、知ってることが、65%。

で、新しいことは、35%。←森・荒木のゲスト出演も効いている。

内容そのものよりも、

『生で直接、会える』ということで、人が集まっている気がしました。

そして、

TV・ユーチューブ・書籍・講演会・・・・

講演会は、これらを有機的に回してゆくために開催しているのかな。と思いました。

講演で稼ぐつもりも、

講演だから特別な内容を話すということも、なさそうである。

サインボールとサイン色紙のプレゼント。

約20~30名に当たる。これも集客・満足要素に、意外と大きい役割を果たしている。

(当たらなかった・・・)

<質疑応答の時間>

私には、たくさん聞きたいことがあった。

でも、挙手する人が多くて、当ててもらえなかった。

質疑応答コーナーで、わかったこと

単なる「ザ・プロ野球好き」参加者の多いこと。

<質問者> <落合と仲間たち>

「DH制は、どうですか?」 →反対。投打に優れた中学・高校の大物選手が出なくなる。

「荒木の引退時、最期だけ褒めた落合との美談」←(ファンのヨイショに過ぎない質問)

「根尾君は、どうですか?」 →センターで起用する。阪神にどうですか?

「野球界でもサッカーの天皇杯のようなことをして欲しい」 →無理。球団経営どうする?

質疑応答で当ててもらえた4人とも、野球の質問オンリー。

まあ、そうゆうものか。。。

これが世の中の「普通」ということを知る。

自分の趣味や、周りのことを、

自分の仕事につなげて、

活かそうとする人、「我が事」とする人は、とても数少ない。

上記、その他、感じたことのおさらい・・・

〇どの商売も「固定客」「リピーター」に支えられている。1対1を大切に。

〇各媒体の有機的なミックス効果が大事、トータルで儲ける。

〇ゲスト講師、おまけプレゼントは、意外と大切。

〇趣味と仕事は「別」と生きる人が多数で、活かす人のほうが少数派。

「活かす人」のほうが、儲かっている。

そして「別」と生きる人を相手に商売をしたほうが、儲かる。

2024年7月13日 19:30

出張のご褒美に・・・

新幹線の移動中、いただきます!

バエル(映える)ことが、

売れるために大切な時代に、マッチした商品です。

ポイントは、

側面を「透明」な容器を使い「具材を見えるようにしたこと」

そして「盛り付け方」にある。

食べてみてわかったことですが・・・

「ミルフィーユ」といっても、

下段にまで、海鮮が敷き詰められているわけではない。

そう見えるのは「スモークサーモン」を、

カップのフチ側だけに、クルーッと巻き付けているからである。

寸分の狂いなく、ピターっと、めっちゃ上手に巻き付けている。

寿司職人の「巻き」の技のアレンジ・バージョンである。

でも、上部の具材に、十分な量があるので

中身を知って「なんじゃ、こりゃ?」「あ、そうゆうことか~」と思いながらも、

米の量に対して、負けることはない。

お値段は

約3000円(プレミアム)

約2000円(贅沢)

約1500円(プリティ)の3種類

側面が見えるようにしたことで、

お値打ち感が出て、売れています。

また、寿司店に良くある

松→竹→梅でなく、

プリティ→贅沢→プレミアムと、わかりやすいMDを組んだのも、成功ポイント。

少し小さなサイズのことを「プチ」じゃなく

「プリティ=可愛い!」と表現する。このあたりも・・・

誰が考えたのだろう?

やっぱり、女子かな?

いや、、

すっごいオッサンや、角刈りの大将のネーミングだとしたら、

面白いなあー。とか、考えながら、食べてました。

2024年7月7日 18:04

人が、何をカッコイイなあ!と思うか。

キレイなあ!と感じるか。

わからないですよね。奥が深い。

私は、

ブランドのロゴが、バシーーッ!デカデカ入っている、

パッと見て、そのブランド。とわかる服や鞄で、外を歩くのは、恥ずかしい。

でも、

それが好きな人もいる。

高級車が好きな人もいれば、

車は動けばそれでいい。という人もいる。

一戸建てが好きな人がいれば、

マンションが好きな人もいる。

食事の味や素材にこだわる人がいれば、

チェーン店やレトルトで十分、という人もいる。

元から備わっている資質・生い立ち、

何らかの後天的な情報に影響されて、

人の好みは形成されてゆく。

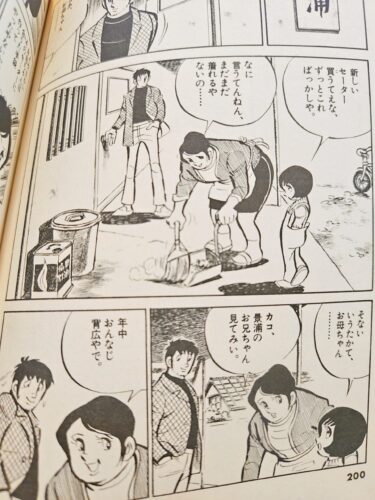

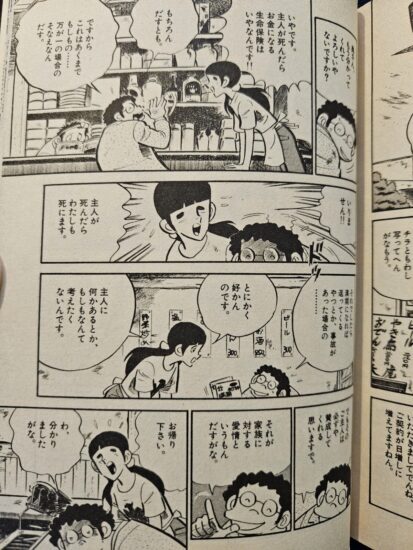

先日のブログに登場した「あぶさん」でのひとコマ。

こうゆうところ、

本業のほうをちゃんとしているところが好きで、いいなあー!と、思ってしまう。

これを、

何とも思わない人もいるし、

逆に、貧乏くさいという人もいる。

余談、、漫画は、やっぱり空想の世界で

・・・・

実際のところ、大多数のプロ野球選手は、こんな風じゃない・笑

豪華な車に乗り、ブランド品で身を固め、ネックレスをする。

こんなアパートに住んでいない。

私は、

「いつも同じ服、服に無頓着」と、

言われることに、

(あちゃー、でも、ムフフ・・・)って、思ってしまう。

「人の好み」って、一番難しくて、わからないですね。

2024年7月6日 19:37

前提条件:

・都民は、今の生活にそれなりに満足している。変化は望まない。

・都知事交代は、問題があるとき(猪瀬・舛添等)に起こる。小池さんは大きな問題は起こしていない。

・現職:小池さんは、相当、したたかでワルである。

したがって、

公示前からの皆さんの予想通り、小池さん有利は、ゆるがない。

対立候補が勝つ見込みは、薄い。

選挙も経営も、ワルく、賢く、行動するほうが、勝つのである。

では、どうすれば、対立候補が勝てるのか?

(・・・・頼まれてもいないのに、、頭の体操がてら、選挙参謀となる)

マーケティングの原則から考えても、

圧倒的に差別化しなければならない。

対立候補が、現職と似たようなことを言い続けている限り、

現職に勝つことはできない。

蓮舫さんも石丸さんも

「子育て」とか「住みよい街」「防災」とか・・・小池さんと同じことを言ってるからダメだ。

しかも、

それで困っている人=票が、どれだけのボリュームいるの?

「神宮外苑」も、どっちでもいい、枝葉の問題よ。

差別化のポイントは、

今、基本的に満足している東京都民の多数のなかに、それでもある

「ちょっとした不満や違和感」

そこにつけ込んで、大きくたきつけることである。

では、何が不満や違和感か?

「物価が高いこと」

「外国人が多いこと」

であろう。

(※私は都民ではないが・・・あくまで想像すると)

私が【選挙参謀】なら、

この2つを結び付けて、選挙テーマとする。

公約1

【都民限定・大還元クーポン*東京の物価を他県並みに!】

皆さん、東京の物価、高すぎませんか?

たとえば、この卵。他県での平均価格は○○円。東京都内は○○円です。

家賃は○○円。不動産は○○円。30%も高いです。不公平ですよ!

これじゃ、いくら働いても、残りませんよ!

東京は、お金がある人にとっては、楽しいキラキラの街かもしれません。

でも、お金がそこそこの人が生活するには、本当に大変な街です。

そこで、私が都知事になったら、儲かっている東京都の財政から、

【物価対策】のための【都民限定・大還元クーポン】を、年内に発行しますよ!

収入に応じて、全員に5万円~1万円のクーポン券を配布します。

公約2

【投資目的の不動産購入外国人から都税を3倍徴収】

都内の平均マンション価格は1億円ですよー!

これ、普通のサラリーマンが買えますか??

「子育て支援」とか言う前に、やることがあります。

物価を押し上げている要因でもある、外国人による買い占めに歯止めをかけることです。

今、円安です。日本の不動産や商品を買い漁る外国人によって、

モノの価格も不動産価格も上がり、我々、都民が住みにくくなっているんです。

私が都知事になったら、

居住実体のないマンションや戸建てに対して、

【東京都・不動産所有税】を、地価と面積に応じて、日本国籍のない人から徴収します!

もちろん、国との連携が必要にはなります。

そうゆうところから、たくさん都税を徴収する仕組みを作って、

皆さんにどんどん還元してゆきます。

・・・・

本当に実現するか、どうか??

そうゆうことは、当選してから、あとで考えれば良い。

まず「選挙に勝つ」それができなければ、何も始まらない。

実際に、5万円配布したかどうか?

外国人所有不動産から3倍の都税を徴収したか?

そんなことは4年後の都知事選挙のときには、みんな忘れている。

4年後の7月、都民がおおよそ生活に満足していて、

反感を買う行動をしていなければ、問題なく再選できる。

パフォーマンスが上手な「したたかなワル」=小池さんに勝つには、

「それ以上のワル」の戦略・戦術を考えなければ、勝つことはできない。

そして、味付けに・・・

「小池さんは、カイロ大学を卒業していると思いますか?」

あの人は、自分の口で「カイロ大学を主席で卒業した」とは、一言も、言わないんですよ!

「カイロ大学が証明書を出している」としか、言いませんよね。

都合が悪いから、選挙活動にも自分が出てこない、AIに言わせる、一向通行。

自分のことしか考えていない、ウソ・誤魔化しの人間に、

都民のための政治はできません。

ちゃんとこうして対話のできる、みんなの生活のことを知ろうとする政治家に1票を!

・・・・

明日の結果は、石丸さんが、どこまで票を伸ばせるか?そこに注目しています。

現時点での「SNS媒体の影響力を知る」試金石となりそうです。

コロナのとき、

小池さんを「ババア」と呼んで、ムカついていましたね!

https://sousai-keiei.com/nakanishi/blog/2020/04/12/

https://sousai-keiei.com/nakanishi/blog/2020/04/13/

言葉、悪いですねー。

でも、たぶん、本質ではあると思います。

2024年6月29日 18:14

「ドカベン」でおなじみ水島新司さんの作品に

「あぶさん」という野球漫画がある。

南海ホークスの代打専門の打者・景浦安武を描いた作品です。

寡黙で、優しい「あぶさん」こと、景浦選手と、

その家族、ファンや友人たち。実在の球団、野球選手が登場する、

野球4割:人情6割。そんな漫画です。

私は、全巻を読んだわけではない。

小学校5年生の1学期、怪我で自宅療養を余儀なくされたとき、

親戚のおじさんが、お見舞いに「25巻」を買ってきてくれました。

※他の漫画も持ってきてくれたが、母親に『有害図書』として隠滅された・笑

この「あぶさん・25巻」のなかに

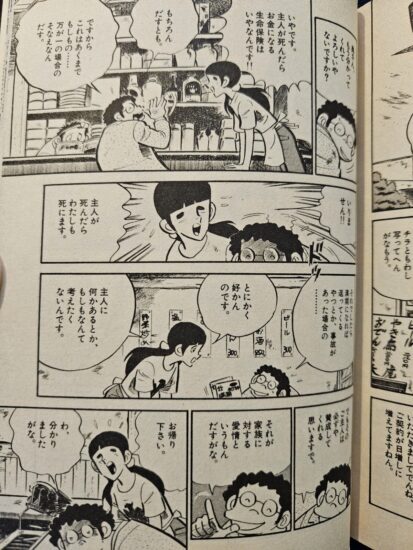

「保険」に関する描写が出てくる。それが、こちら。

保険の勧誘に来た営業マンを、

あぶさんの奥さん・サッちゃんが、こう言って追い返す。

「お帰りください。主人が死んでお金になる保険はいやなんです」

「主人が死んだら、私も死にます!」

男としては、憧れのシーンである。

現実は、こうはいかない。

「あ””!? なーんか、勘違いしとりゃーせんか? そりゃ、漫画やろ?空想やろ??」

「一番ええやつに、入っといてくださいね」と、机の上に、パンフレットが置いてある。

・・・・

あぶさんは、ずっと「少年の心」で生きているサッちゃんの愛に対して、

何も言わずに、保険に入る段取りをしていた。という、そんなお話でした。

男と保険。

理想の姿が、漫画=空想の世界にはある・笑

2024年6月23日 19:50

あるご支援先の社長が、

ちょっと前に掲載した「大人の階段の踊り場」を、気に入ってくれました。

ご自身の体験談も、話してくれました。

https://sousai-keiei.com/nakanishi/blog/2024/05/10/

“ひとつ、わからないのがね、

9番目の「保険に入る」って、ことなんです。

これは、どうゆうことですか?”

こんな質問を受けました。

さすが、良い質問ですねー。お答えしましょう。

保険というものは、

自分の大事なものを失ったときに、それをお金に換える。

という行為です。

少年のころは、

大事なガラクタ(ビー玉、石ころ、自作の釣り具・・・)が、壊れてしまった。なくなった。

ペットが、病気になってしまった。

秘密基地が、誰かに壊されていた。。

すると、ただただ、悲しい。

何とか、それを直そうとする。

あきらめよう。とか、切り替えよう。代わりを探そう。とする。

大人になると、

そうゆう「不幸」を、お金に換えて解決しようとするんです。

だから、少年が少年でなくなってしまう。

それが、保険に入ったときです。

「大人の階段の踊り場」に、「保険に入る」を、入れたのは、そうゆう理由です。

・・・・・

世の中は、「悲しみの代償に、お金が欲しい」という

「少年の心を失くした」とも「卒業した」とも言える、大人たちで成り立っている。

生きてゆくとき、

自分が、悲しみの原因を作ってしまって、

その「代償はお金で」と望む大人たちに対して、

自分の経済力で、その希望をまかなえない場合がある。

それに備えるために、やっぱり「保険」という、

「命と財産を賭けた博打」は、考えておかなきゃならない。

もしものとき、自分の力でまかなう力がないときには、必要なんです。

保険屋さんが決して言わないであろう、

偏った「保険論」でもある。

あくまで、ひとつの物事のとらえ方、として、参考にして欲しい。

週末も出張。ありがたいことです。

今日も、無事、家に帰れることに、感謝です!

2024年6月22日 19:32

生物と人間シリーズ。今回は、ここでラスト。

テッポウウオ。

ご存知ですよね。

口からピュー!っと水を出して、

葉っぱにいる虫を撃墜して、水面に落ちたところを食べる魚です。

実は、

テッポウウオの敵は、

テッポウウオである。

撃ち落としたエサを、横取りして奪うヤツがいるのである。

何とも、まあ汚い、卑怯なヤツがいるものである。

自分はテッポウを使わず、ジーーッと待ってて、落ちたエサを奪う。。

人間社会と似ているではないか。

成功した人の成果物をパクり、

一切、義理立てすることもなく、横取りするヤツがいる。

人間には、「恥じること」「プライド」「義理」というものがある(はずだ)

魚類に、それはない。

ただ、食べたいだけだ。

「人間・魚類」にも、それがない。

ただ、金が欲しいだけだ。

分類上、人間のカタチをしているが、頭と心は、魚類。横取りウオ。

テッポウ撃ち。つまり技術が、上手いだけでは、生きてゆけない。

それが、テッポウウオの世界であり、人間の世界でもある。

生きるもの共通の原理原則である。

そのため、テッポウウオは、

自分でジャンプする術も身につけるようになった。

獲物の虫までジャンプして、直接、自分の口に入れるのである。

横取り野郎に、対抗するために、

進化しているのです。

こうなると、テッポウウオじゃなく、トビウオですよね。

この「進化」を見習おうではないか。

相手がそうくるなら、自分はこうする!と。

生物の生態には、たくさんの教訓があふれている。

人間が、生物として有する本能的なこと。

人間が、人間である所以=理性的なこと。

どちらも大切なことである。

2024年6月16日 20:48

見た目が良い。

歌が上手い。踊りが上手い。

着飾っている。

前述のブログの「鳥」のような男。

外見重視のナルシスト。嘘つきで、リスク好き。。

節操なく沢山の女性(メス)に手を出すダメな男(オス)がいる。

なぜだか、

女性は、そうゆう男に、好き好んで、寄って行く。

(そこ、行ったら、そうなる=騙される、悲惨な目にあう、わかってるやんーーー)

という男のところに、行ってしまうのである。

それは、なぜか?

生物学的に、解明されている。

その理由は、その女性ご本人=自分自身の趣味や好みの問題でなく、

「自分の子供」のことを考えての「生物としての本能的行動」なのである。

生物が生きる第一義的な目的は、

自分の子孫を残すことにある。

カマキリのオスは、出産前のメスの栄養となるため、

文句を言わず食べられてしまう。それほど子孫の繁栄が優先される。

世の女性は、

自分のDNAを含んだ子供が「子孫を残せる」ように。

たくさん繁殖してゆくことができるように。

「ダメ男」の繁殖力に優れた血(DNA)を取り込もうとしている。

自分の子供が、モテる=たくさんの子孫を残せるだろう。。と。

これが、節操ない外見重視のダメ男に、騙される、

幸せになれない。と、わかっていても、

騙されに行ってしまう女性の生物学的な本質本能なのである。

では、

見た目ダメ。

踊りダメ。歌も音楽もダメ。

お洒落もダメ。。

そうゆう男は、どうすればモテるようになるのか?

答えは、シンプルで

女性が「自分の子供が、子孫を残せそうな遺伝子を持っている」

と、感じる、思える、男になることである。

顔がいいとか、

スタイルがいいとか、運動神経がいいとか、センスがいいとか。

そうゆうことは、

親からもらった「遺伝子=DNA」のおかげである。いわば、偶然である。

10代までは、それで生きている。

20代以降は、

10代~現在までで培った自分の努力によって、生きる。

他のオスと比較して、

誰にも負けない「何か」を見つけて、伸ばすことである。

その努力を積み重ねることである。

その真摯に努力を積み重ねるということ自体を

「自分の子供が、子孫を残すためには、必要な遺伝子」と評価してくれる女性がいる。

誠実であることを評価してくれる女性がいる。

相手=女性を選ぶときには、

生物本来の「本能」がベースにありながらも、

人間が人間である理由=「理性と知性」のある女性を選ぶことである。

本能だけ=人間以外の生物と同じところでオスを選んでしまう

おバカちゃんを相手にしてはいけない。

・・・・・

ああ、、こうゆうことを、

思春期を迎えるとき、論理的に教えてくれる大人がいたらなあ。

「モテない」「フラれた」「思い通りいかない」と、

卑下したり、悩んだりする量も軽減されただろうになあー。

2024年6月15日 19:08

生物シリーズ第三弾

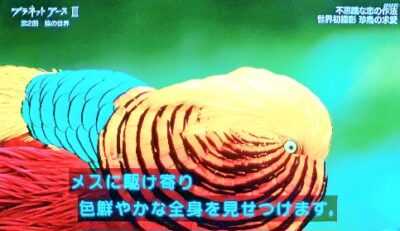

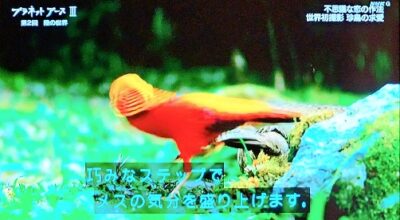

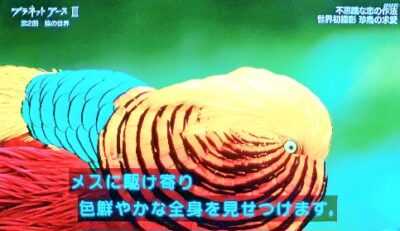

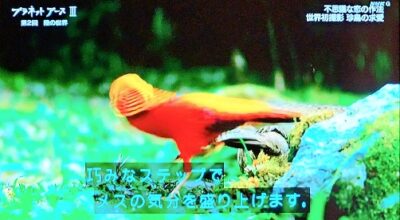

この鳥、キンケイ。

中国~ミャンマーに生息している。

メスの気を引くために、

色を見せつけ、声を上げ、ダンスを踊る。

・音を出すこと(歌を歌う。楽器を演奏する)

・踊ること。

・着飾ること。

この3つは、

最も原始的に、本能に訴えかける。

しかも、世界共通。最強のコミュニケーション手段である。

文章や言葉という人間独自の要素よりも、

こちらのほうが、先にある、本来的である。

アイドルやTikTok等は、そうゆうことである。

異性を意識し始めた若者も、そうゆうことである。

麻原彰晃の選挙活動も、そうゆうことである。

本能に訴えるマーケティングに活用できる。

ただ、活用することはあっても、

この本質は見失わず、

自分は騙されないように。

意図的に、躍らせることはあっても、

無意識に、踊らされることのないように。

2024年6月9日 20:38

生物シリーズ第二弾。プラネットアースより。

モンゴルの平原に生息するサイガという牛の一種。

こんなに面白く、可愛い顔をしているけど、、

メスとエサ場を巡って、

凄まじい勢いでオス同士が戦う。その姿は草食獣とは思えない。

オスは、戦いに負けると、

すべてを奪われる。子孫を残せない。

サイガに限らず、多数の生物がそうなっている。

強いオスだけが、子孫を残せる。

人間は、その点、恵まれている。

武闘力以外の要素でも、子孫を残せるからだ。

オスはつらいよ。

男はつらいよ。。

https://sousai-keiei.com/nakanishi/blog/2019/12/21/

以前、サラブレッドの章でも書きました通りです。

走らないオス、馬肉になるのみ。

オスどもよ、

ちゃんと、稼ごう。仕事しよう!

2024年6月8日 19:16

この水飲み場に、

ワニが、隠れている。

待ち伏せ作戦は、

最も効率が良く獲物(お金)を集めることができる手段である。

シカが、水を飲みに来る。

↑ワニの存在を、いち早く察知して、逃げるシカがいる(右から2頭目)

それにつられて、逃げるシカがいる。

↑たくさん水を飲みたい!と、

池の真ん中にすすんでいたシカが

ワニの食糧となる。

美味しいところには、

同じ分だけの危険も潜んでいる。

美味しさのど真ん中で、夢中になっていると、破滅を招く。

いつでも、サッと逃げれるような位置取りを。

美味しさを享受しながらも、注意を払っておく。

そうでなければ、全てを失う。

シカも、ワニも、ヒトも、

みな、同じである。

2024年6月2日 20:47

戦争、紛争地域のドキュメンタリー報道番組を観ている。

ウクライナ、それに、ガザ。

正視できないほどの凄惨さである。

昨日まで笑っていた子供が、簡単に死んでしまう。

地雷で脚が吹っ飛ぶ光景。

兵士の集会。片腕、片足。両足。片目。。

身体のどこかを失っている兵士が、3分の1くらいはいる。

それでも、戦地を離れ、故郷に帰れるから、どこか嬉しそうな顔をしている。

今、現実に起こっていることである。

映画ではない。

TVのチャンネルを変えると、

日本のバカ・バラエティ番組のオンパレードである。

これが同じ時を生きる人類である。

どっちを観ても「絶望的」な気持ちになる。

ダブルの絶望が襲いかかる。

前回ブログみたいなアホ政治家どもにも「絶望的」となる。

しかし、

国が「平和であること」は、何よりも大切なこと。

「まあ、多少のダメさ加減も、平和が維持できているならいいか・・・」と、

妙な寛大さが出てきてしまう。

絶望のループは、妙な寛大さを生みだす。

良くないことだけど、

それもまた、真理である。

でも、ここから、また「何か」が生み出される。

今回は、ブラックというよりも、

ブルーなブログでしたね。

2024年6月1日 20:18

そう言えば、最近、毒を吐いていないぞ。

たまっているものを、吐き出そう!!

ブラックな内容を、楽しみにしていただいているマニア読者さんも、一部、いらっしゃる。

私の高校・バスケ部、大学・同じ学部の「ご学友」のSNSでの発言を、

まとめて、紹介したい。

(僕も「ご学友」とか、呼ばれてみたい!)

1)今、政治資金と裏金でもめている国会に対して・・・

『僕らも20万以下は領収書いらないとか、

文書交通費月100万まで領収書いらないってしてくれたらそれでいいよ』

2)裏金、発覚時には・・・

『こういうのは追徴課税的なものはなくて訂正だけでいいのかい?

僕らが売上を計上しなかったっていうことと同じだと思うんだが』

3)夏の甲子園、慶應高校の応援が大きすぎるという批判に対して・・・

『的外れな批判もいいとこだ。

去年、仙台育英は東北初の全国制覇で大声援をもらってる。

金農旋風の時だって相手チームは甲子園の大声援と戦った。

中京大中京vs日本文理だって。

相手チームをやじったとかブーイングしたとかだったらわかるけど。

大きすぎる応援ってどんな批判やねん。』

4)福島汚染水放出、中国が日本からの水産物を輸入禁止にしたことについて・・・

『今度、欲しいって言ってきても売ったらんかったらええねん。

お客を選んで商売するのも商売の鉄則です。

各国処理水は放出してるねんからもっとそういう事を報道しましょうよ。』

5)安倍総理の国葬について・・・・

『「うちの主人をこれ以上蔑めるような事はしないで」って

あきちゃんが断ったらええんちゃう。

僕が死んでも社葬にはしないで下さい』

6)統一教会と政治家について・・・・

『毎日毎日ニュースを見ててモヤモヤがおさまらないんだよね。

この国にこのまま住んでて大丈夫なんだろうか?

票が稼げるところに群がる議員

恩を売った感じの宗教団体

ズブズブな関係は明らかやのに子供みたいな釈明

そして闇は繰り返される』

7)コロナ禍でも公務員にボーナス支給、不祥事辞職議員にもボーナス支給について・・・

『ようわからんけど大体ボーナスって、

業績悪かったらカットされるのが普通じゃないの?

コロナ禍で日本全体が大変なんだからこの人がというよりは、

議員全員がボーナスカットすべきなんじゃないでしょうか?

そのあたりが民間とずれてるような気がします。

うちも2年前は社員に謝ってボーナスカットしましたよ。』

こんなことを言いながらも、

実は、英国紳士のような奉仕精神も持ち合わせている「ご学友」君。

「政治家になれよ!」と、おすすめするが、

『叩けば、モウモウとホコリの出る身体やから、、』と、固辞する。

まあ、それは、確かに・・・な。笑

正確には「ご悪友」である。

珍しく意見が一致した起死回生の政策もある。

人間味あふれる面白いヤツにも、

政治をしてもらいたいですね。

2024年5月25日 20:55

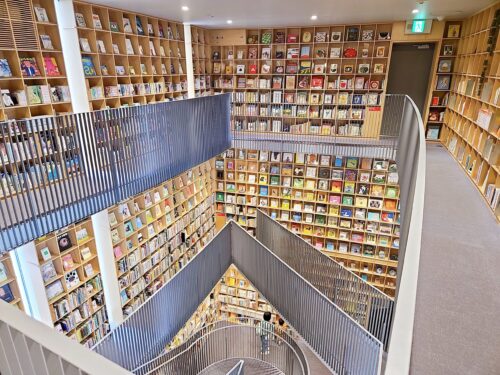

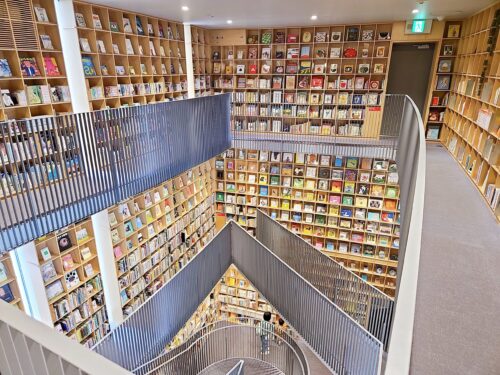

思春期までに、

本屋さんや図書館に足を運ぶと良い。

最初は漫画を買う目的で行くことでオーケー。

漫画はダサい。漫画を読んでいるとモテない。

活字を読むことのほうが「かっこいい」という認識があれば、それで良い。

本屋さんや図書館では、

10冊、手に取れば、1冊だけ、読みたい本に会える。

1ページ読んでみて、面白いと思えば、読み進め、

興味がなければ、やめて、別の本を手に取って見れば良い。

肉体を維持するため、食事をとるように

心の栄養をとるために、食事をするように、

本を読みましょう。

休みながら、読むのが良い。

自分は、まだまだ。。達人たちに学ばなきゃ。と思う。

だから、本屋や図書館に行く。

おじさん。だけど、少年なのである。

2024年5月19日 20:32

池田屋事件では、約90%が死傷する中、襲撃された側で生き残った人もいる。

「風呂桶の中に隠れて、難を逃れた」

「川岸の船の荷物にまぎれて、生き延びた」

映画やドラマでは、

日頃から、池田屋の女中さんと仲が良くて、

手引きをしてもらって、隠れるのである。

だいたい、

良い女性を味方につけている男、

少なくとも「嫌われてはいない」という男は、窮地に難を逃れる。

幕末なら、

幾松さんと桂小五郎。

新選組に踏み込まれたとき、機転を利かせて逃がしてあげる。

橋の下の乞食に変装して隠れる桂に、お握りを届けてあげる。

寺田屋事件のお龍さんと坂本龍馬。

お風呂に入っていたお龍さんが、手入れに気づいて、裸で注進。

ちょっと足りないところがある男、普段から優しい男、

つまり「愛嬌のある男」を、女性は放っておけないのである。

とんがった男性の皆さん。。個人的には、そうゆう幹部・スタッフさんが大好きです。

ですが、生き残るためにも、

普段から、女性陣にもお気遣いを!

そうゆう点も、仕事の一部なんです。

・・・・

池田屋。私が学生の頃は、パチンコ屋さんだった気がするんだよなー。

今は、B級の居酒屋になっています。

2024年5月18日 20:33

幕末「吉田稔麿」という人物がいた。

吉田松陰の松下村塾の「三秀」と呼ばれた

3人の逸材のなかの1人である。

残る2人は、過去のブログにも登場した高杉晋作。それに久坂玄瑞。

https://sousai-keiei.com/nakanishi/blog/2013/01/03/

師である吉田松陰と同様に、全員が明治維新をむかえるまでに死んだ。

明治で初代の総理大臣となる伊藤博文は、

吉田稔麿を、こう評する。

「自分とは比べようのないほど、天下の奇才であった」

内務大臣・品川弥次郎は

「生きていたら、総理大臣になっていただろう」

敵であった新選組の近藤勇は

「長州の士・吉田稔麿なるものあり。その死、最も天晴れ。後世学ぶべきものなり」

との言葉が残っている。

ここ京都・三条木屋町の池田屋という旅籠での

「池田屋事件」で、24歳の若さで死亡する。

池田屋事件とは、

反幕府のクーデターを起こすための集会を、

新選組が察知し、少人数で切り込み鎮圧した事件。

反幕府側に20名以上の死亡者、刑死者を出した。

新選組にも死亡者が出た。

吉田稔麿は、

新選組の急襲に応戦し、重傷を負いながらも、脱出する。

約300m先の自分の藩、長州藩邸に駆け込み、応援を要請する。

なんと、そのあと、残っている仲間たちを救うため、

再び、危険な現場へ戻ろうと引き返した。

その途上で、池田屋事件を鎮圧中の会津兵から致命傷を受け自刃。

当時の長州の若者の純粋さ、誠実さ、仲間を思う行動指針を、物語っている。

私に、そうゆうことが、できるだろうか?

・・・

ちなみに近年、上記の死とは、異なる見解も出てきている。

<説1>吉田稔麿は、襲撃時、池田屋にはおらず、長州藩邸にいた。

急報を聞き、応援に行く途中で、討たれた。

<説2>池田屋から重傷で藩邸に戻って、応援要請したが、

長州藩邸が、門を開けなかった。そこで自害した。

事実はどうだろうか。

もしタイムスリップできるなら、見てみたい歴史事件の瞬間の一つである。

事実はどうあれ、

「きっと、彼ならそうゆう行動をしただろう」と思われていたから、

それが、歴史に残った。

それは確かなことである。

https://sousai-keiei.com/nakanishi/blog/2017/07/01/

↑「最期の在り方の思想」以前のブログより。

2024年5月12日 20:17

「新婚さんいらっしゃい」の司会で、お馴染みの

桂三枝(現在は「文枝」を襲名)さん。御年80歳。

テレビを通しての芸人としての面白さは、

それほど感じませんでしたが、

ここ寄席の会場「大阪天満・繁昌亭」に来てから、その凄さを知りました。

【噺家の活動の場を作る】

大阪で50年以上、途絶えていた演芸場。

「大阪の落語家が、噺せる場所を作ろう」と

上方落語協会の会長に就任した三枝師匠が中心となり、活動をはじめて、実現した。

大阪天満宮は、大したもので、境内の敷地を無償で提供した。

2005年、有志の募金により建物が完成。

【創作落語の第一人者】

江戸時代から続く「古典落語」だけでは、諸先輩には勝つことができない。と、

創作落語(現代の世相を取り入れた落語)を320本以上、作っています。

その創作落語の出来栄えが、本当に素晴らしい!

わかりやすくて、面白い。

そして、クライマックスのオチの直前に、

ほぼ毎回、ホロリとさせる人情噺も入れてくる。

いつか、これが「古典」となるのではないか?

【お弟子さんの数】

大相撲と同じく「一門」というものがある。

桂の中にも「米朝一門」とか「春団治一門」「文枝一門」・・等々

笑福亭、林家、春風亭、立川、柳家、古今亭。。。

真打ちの噺家さん、その本人の「面白さ・巧みさ」と同時に、

「お弟子さんの数」×「真打ちクラス」の実力者を輩出する土壌。

その関係性を探っていると、飽きない。

まだ、良くわからないけど、

人材育成に通じる「何か」が見えてきそうだ。

登場(出囃子の曲とともに高座に向かう)シーンでは、

悠然と全身を見せつけるように、立ち、

毎回、中央の「楽」と書かれた額に一礼してから、高座に上がる。

ナナメ後ろの席に座っている爺さんが、

「もはや、神々しいなあ」と、唸っていました。

番組の一番最後を飾る「真打ち」以外の噺家さんは、

こうして、出口で、触れ合うことができます。

ほとんどのお客様は「ありがとうございます」とか、

せいぜい「また、来てくれたんですね」という、挨拶ですが・・・

私は、質問や言葉を用意して、

ちょっと話しかけるようにしています。

つまるところ・・・

文枝さんは、【歴史に名が残ること】をしている。

それが、かっこいいなあー。と、発見できました。

知名度・人気・カネ集めでなく、死後100年残るもの。

今さらながら・・・ですが。

その道の達人が元気なうちに、生で感じることができて、良かった!