2025年6月21日 19:11

2025年3月から新幹線「のぞみ」の自由席車両が、

3両から2両に削減されました。

出張の移動は、基本的に「自由席」を好みます。

何事も「自己判断の領域」が多いほうを選びます。

だから、3月以降「のぞみ」はちょっと大変です。

自由席を好む、根本的な理由は、

クライアント先での打ち合わせ時間が、延びることがあるからです。

もうひとつの理由は、

隣に変な乗客がいたら、すぐに、移動できるからです。

指定席は、自分の座りたい席を指定はできますが、

近くに、どんな乗客がいるか?という点に関しては、

移動手段の主体である鉄道会社や航空会社に、決定権があります。

席を確保する安心よりも

指定の席のご近所が誰か?そのリスク回避のほうが、優先順位が高いのです。

たとえば、

下記のような乗客がいたとき、一人でサッサと避難できるのが、

自由席のメリットです。

(20~30回に1回くらいしか、当たりませんが)

・スマホビデオ通話、イヤホンなしでyoutubeを観る=主に、中国人

・会話の声がデカい。=主に、おばさん

・強烈な臭い(香水、体臭、たばこ、食事)

・占領地域。股を広げて座る肥満オヤジ、ひじ掛けを占領する肥満オヤジ。

=肥満の人間は、態度までもデカイ。その性質が肥満体を作のである。。

(手前のワイシャツまくり腕=私です・・・、ひどくないですか?)

・なぜか美顔器を、ぶぃーーんと、やり続けるオヤジ

(髭剃りか??と思いきや、美顔器でした)

・リクライニングをフルに後ろに倒して、くっついて寝るバカップル。

余談・・・・

人前でイチャイチャするカップルは、9分9厘、ブサイクな2人である。

美男美女が、イチャイチャしてるのを、見たことがない。※欧米系外国人を除く

いつも、ビミヨーーーな2人が、人前でイチャイチャする。

めったにできなかった、彼氏・彼女ができたことが、嬉しいのか、見て欲しいのか。

自分を社会のなかで相対化できていない。

できていたかもしれないが、(彼女彼氏ができた)ことで、それが崩れた。

恋愛に慣れてないと、だいたい、こうなる。

鉄道&航空会社さんへ

指定でもいいんだけどさ、、

「ここに指定をとってるのは、185cm・ヒゲの大男だよ」って、

わかるようにしておいてもらえれば、避けてくれる。避けられる。

指定席の予約システムに、身長体重を登録しておいて、

カテゴリー色分けしておくのが良い(もちろん任意で表示)と思いますが。。どうでしょう?

2024年11月24日 19:14

盛岡から宮古へのルート。

花巻・北上から、釜石へのルート。

岩手県内陸の中心地と、沿岸部の街まで。

以前は、

車で、峠道や川沿いの道を、3時間以上かけて、移動しなければなりませんでした。

そこに、震災復興を名目に、大量の資金が投入されて、

無料の高速道が敷かれました。

今や、最速45分。普通に走っても1時間程度で、沿岸部に到着できます。

道中~沿岸の街は、工事中は景気が良く潤う。

工事終了後、生活も便利になる。

しかし、

それは、一時的なものです。

何も手を打たなければ、

これらの街の衰退が、一気に始まります。

泊りじゃなきゃ、行けなかった沿岸の街・宮古や釜石にも、

日帰りで行くことができるようになる。

すると、地元で泊まって、ご飯を食べて、飲んで・・・という「お金が」落ちない。

営業所・出張所を設けていた会社も、内陸の営業所と統合する。

出張で対応できるでしょう。と。

大きな会社の給料の良い企業人の人口が減る。お金が地元に落ちない。

沿岸部の若者は、簡単に流出する。

盛岡に住むことへの抵抗感がなくなる。

「車で1時間だから、すぐ帰ってこれるよ」と。

病院も、田舎にベッド=入院施設は必要なくなり、都会に集中するようになる。

交通の大動脈の開通=つまり、時間の短縮・利便性は、

「一番」への一極集中をもたらす。

これまでは、「不便であること」が、経済競争を避けるバリアとなり、

均衡を保つことができていたのである。

・・・・・

途中の街は、もっと深刻になる。

高速がなかった時代は、

「遠野」あたりで、寄り道するかー。

昔の民家とか、カッパの出る小川とか、田んぼとか、見ていこう。

どれ、民宿で、1泊しようか。。とか。

偶然、見つけたお洒落なカフェを見つけて、ご満悦。

展望台に上がって、

そこで会う人に、美味しいお店や、

面白いスポットを聞いて、行ってみる。とか。そうゆう行動をとっていました。

人が滞留する時間が長ければ、その分、経済も成り立つ。

しかし、今は「高速道の通り道」の街。

時速100kmで、びゅん!!と通り過ぎてしまう。

長野と東京に新幹線が開通したときも、そうだった。

長野は、一時的に、潤うけれども、長期的にはマイナスとなる。

「○○開通・祝賀式典」などとやってても、

何も、めでたくはない。大危機のはじまりだ。

と、本当のことを言うと、地元の人に怒られた・笑

でも、現実は、これから「一番」が潤う(=吸い取る)だけである。

便利になるのは良い事だけど、

来たる未来に備えて、官民一体となり、

その街の「一番」を創出しておかなければならない。

道路作って、鉄道作って、満足している場合じゃない。

ちょっとマーケティング的なことも、書いてみました。

2023年4月2日 19:14

今年、桜が、

なぜか、一段とキレイに見えます。

あと何回、桜が見れるだろう。

とか、思う日がくるのかな?

それに、亡くなった方を思い出すのも、桜。である。

そうゆうことは、

勝手にこちらが「イメージ」で、

紐づけているだけで、、

桜は、桜で、

頑張って生きているわけですが。

お年寄りが「桜好き」な理由が、

なんとなく、わかるようになってきた春です。

2021年6月20日 21:28

コロナ前には、行列ができているから、敬遠していたお店。

その大繁盛店も(さすがに、今は、暇だろう・・・)と、狙い撃ちで、回ることが、

コロナ禍のプライベートの楽しみのひとつとなっている。

※代償は、お腹のお肉である・・・笑

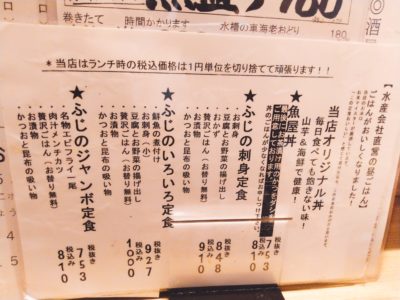

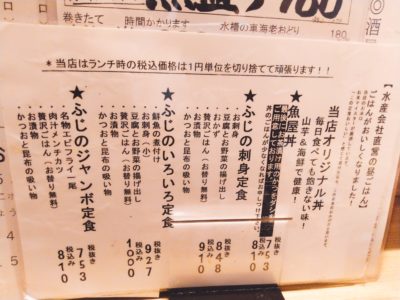

う、うまい、、お値打ち・海鮮丼。。

素材の良さ&ボリュームは、もちろんのこと、、

具材とご飯の間に、絶妙の量と質で「天かす」が入っています。

他にはない見事な食感を、作り出す。

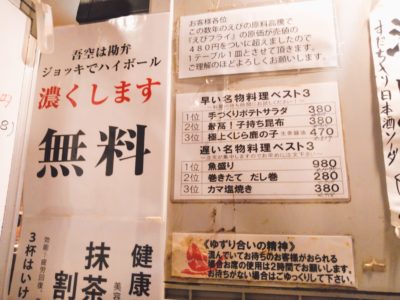

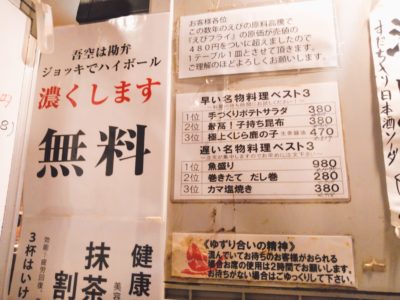

このPOP類も、また、秀逸で。。

商品にも、販促にも、

ズドン!という本質部分(素材・価格・サービス)の良さに、

ひと手間、ひと工夫。が入っている。

2021年3月27日 22:02

試験の全日程が、終了した日の夜、

「受験勉強、終戦、おつかれさま。

全体を通して、どうやった?」と、彼にラインしたら、

「人生、1番の敗北を経験したことが、1番の収穫」と、返ってきました。

私立大学3連勝のあと、

準備万端で臨んだ、国公立大学・前期試験での不合格の結果のことを

率直に受け止め、「収穫」と、言ってきました!涙

その言葉を、本音で言える人間に成長できたことは、

どんな大学に合格するよりも、価値があるぞ!

俺は、そっちのほうが、はるかに嬉しい。

・・・「やることは全部やったから、悔いなし」くらいのことは、

言ってくるヤツだと思っていたが、その想像を超えていたな・・・

1敗から学ぶことは、

100勝から学ぶことよりも、深く、大きい。

世の中には「1敗」を経験したことを、

現在の成功の礎にしている人が、たくさんいる。

そして、「100勝」=順調に勝ち続けていたのに、

現在の停滞、没落を余儀なくされている人も、存在している。

また、「1敗」から、何も学ばない人が、

世の中の大多数である。

で、キミは

何を「収穫」したんだ??

聞かせてもらおうか!!

あと、もう少しの間だけ「コンサルティング」させて欲しい。

ヒヨコくんも、

大空を飛べるようになったんだ!!笑

最終的には、

後期試験で、第一志望「崖っぷち」合格をつかんでいました。

気にかけていただいた皆さんからの「愛」も、

しっかり伝え、受け止め、力となっています。感謝です。

2019年3月31日 20:57

歴史話が、最近、多い。

ついでに、もうひとつだけ。

以下、どんな家来が合戦に強いか?と聞かれたときの

ある戦国大名の答えです。

勇猛が自慢の男など、いざというとき、どれほど役に立つか疑問である。

名誉を欲しがり、派手な場面では勇猛ぶりを見せるかもしれないが、

いくさの中で、派手な場面は、ごく一部である。

他の場所では、身を惜しんで逃げるかもしれない。

見せ場だけを考えている豪傑は、ほしくない。

戦場で本当に強いのは、まじめなものである。

たとえ、非力であっても、責任感が強く、

退くなと言われれば、骨になっても、退かない者が、多ければ多いほど、

その家は強い。

合戦で、勝ちに導く者は、そうゆう者たちである。

誰にとっても「怖い」という自然な感情を抑え、

仕事させるものは、義務感である。

人間が、動物と異なり高貴である点は、理性であり、義務感である。

みなさんの会社には、

そうゆうスタッフが、どのくらいいますか?増えていますか?減っていますか?

そうゆうスタッフに、目を向けていますか?

2018年4月15日 21:05

最近、経営関係以外の勉強をする時間が、増えてきました。

知ったことを、書き留めておきたい。

ネズミは、たくさん生まれ、

ゾウは、数年に1度生まれるのは、なぜか?

見た目の話だけで言えば、体の大小でしょうが、

根源的な生物学的な観点から言えば、

それは、カロリー配分の問題にあるそうです。

ネズミ=繁殖(すぐに死ぬ、小動物)

ゾウ=修復(長生きする、大型化)

自分のカロリー配分を、

繁殖に重きを置くか、修復に重きを置くか。

ふと、

企業のことを考える、

カロリー配分とは、利益と意識の配分のことだろう。

繁殖=ハイペースで出店。すぐ閉店する。小型店。

修復=リフォームする。長く続ける。大型店。

繁殖=どんどんスタッフ・取引先を増やす。すぐ辞めても大丈夫。小モノ。

修復=少数のスタッフ・取引先を育成する。長続きする。大モノ。

・・・

なるほど、カロリー配分ですね。

2018年3月4日 21:36

「●●、これじゃ、ダメだろー!!」

社長を呼び捨てにして、バシッとダメ出しするのは、

社長のお母さま。

クリーニング会社のご支援先でのひとコマ。

夕方、工場の仕事を終えて、事務所に顔を出す。

いつも肩にタオルを巻いている。

全力で仕事してきた感が、全身から沸き立つ。

髪は、短髪。チーター(水前寺清子)のような。

「なに、言ってんだ!!これはこうゆう意味でやってんだよ!」

息子である社長も、負けずにやり返す。

目の前で、数分間、激しい言葉が飛び交う。

「そうかい、じゃあもう、好きにしな!」

この親子バトルは、

いつも決まって、お母さまの、この言葉で終わる。

驚くことが、いくつかある。

この言葉を発したあとは、まったく何もなかったかのように

ごく普通の会話に戻る。

あれだけ罵倒しあっていたのに、お互い、ジトジトあとを引かない。

カラッとして、今までの喧嘩が、嘘のような平常に戻る。

そして、

言いたいことを言って

「好きにしな!」と言ったあとは、本当に、好きにさせる。

息子も、母親の言うことを、少し勘案しながら、施策を決めている。

最後に、

暴風雨のような親子は、バトル中も、そばにいる私を、絶対に巻き込まない。

「ねえ、中西さん」とか「中西さんは、どう思う」とか、

「だいたい、アンタがついていながら・・・」とか、一切ない。

仲裁の必要なく、完結させる。

まして、1対1を、2対1にしよう・・なんて気は毛頭ない。

私には「すみませんねー」と言いながら、やりあっている。

場所は、群馬。

「上州名物・かかあ天下と空っ風」という有名な言葉がある。

養蚕で栄えた群馬では、勤勉で働き者の女性が多く、発言権も強かった。

からっ風とは、激しく、乾いた「赤城おろし」。

吹き荒れるのは日中の一時で、夕暮れには、止んでしまう。そして晴天をもたらす。

まさに、この言葉の通り、上州名物の親子喧嘩だった。

お母さまの訃報。

同じ地域にある、ご支援先の葬儀社さまから、

ご連絡いただき、知ることとなりました。

ご冥福をお祈りします。

もう、この素敵な「上州名物」を目にすることはできない。

でも、私たちの胸のなかに、学ばせていただいたことが、生き続けている。

2017年7月6日 21:31

1ヵ月ほど前の新聞記事より。。

葬祭業界でも、ここ数年、どんどん増えています。

本当に、様々な理由で。

「業績が悪いから」という理由だけではないのが、最近の特徴。

「いざ!」というときに、動けるように。

もし、進出されてきたら、逆襲できるように。。

売上・利益を上げて、準備しておきたいmのです。

2015年10月25日 11:08

愛知県のクライアント先からの帰り・・・

名物のきしめんを食べながら、、、先日のブログの続き。

ちなみに、私は、大学卒業後、

経営コンサルティング会社・船井総合研究所に就職し、

売上アップ支援の現場に入りました。

以降20年間、勤務時間外も、ほぼ全ての自由時間は、

「売上アップ支援の仕事」という「チャンネル」に設定して、生きています。

1日のほぼ全ての時間をそれに使い、

土日も半日は仕事を行い、

コンサルタントとしての力を証明するため、自分で店舗経営も行い、

数えきれないほどの社長・幹部の方々と、本気の打ち合わせをさせていただいています。

やっと最近、この分野に関する能力が、

人よりも、異常なくらい発達していることを、自覚してきました。

最初から、特別な能力があったとは、とても思えません。

ただ、

「僕に依頼してもらえれば、

絶対に売上を上げることができるコンサルタントになりたい!」

「プロフェッショナルになりたい!」と、強く願っていた普通のアンチャンでした。

そうゆう人間が、物理的に、その「チャンネル」=環境に、

身を置いている時間が、長かっただけです。

全人類に、等しく与えられた24時間のなかで、

どの「チャンネル」にあわせて、生きるのか??

人それぞれ、どんなテーマでも、かまわないと思います。

ひとつだけ、条件があるならば、

その最終テーマの人生を、誰かの責任にしないこと!!

自分が選んだ「チャンネル」の通りの人生になっているだけだから。

「なりたい自分」のイメージとマッチした、

「チャンネル」にあわせることができているのか?

そこに身を置いているのか?

そこが、大事なんだと思います。

2015年9月4日 21:35

東京オリンピックのエンブレム問題。。。

結局、使用中止。

新しく公募することになりましたね。

先日の「祝勝会」での一コマ。

クライアント先社長の

ご友人であるカメラマンの言葉に、とても、感銘を受けました。

オリンピック・エンブレムのパクリ問題について、

話題が及んだときの彼の返答。

「パクッた、パクってないの問題よりも、

あのエンブレムが、ダサいことが、大問題だよ」

そうか!

それだ、自分のなかでも、何か引っかかっていたことは!

さすが、

一線で活躍しているプロは違う。

こうゆう、本質をズバッと、

一言で、相手の何かを撃ち抜くことのできる人になりたいものです。

2015年3月10日 22:42

セブンイレブンが、他のコンビニと比較して、

日販(1日当たり売上)で、10万円以上も勝っているという事実。

新聞公表のデータによる計算だと、その差20万円!

そして、

消費税8%後も、売上を伸ばしているという事実。

その理由は、どこにあるのか?

セブンカフェがあるから?

セブン銀行ATMがあるから?

PB(プライベートブランド)商品が多いから?

本を受け取れるから?

ドーナツの販売まで始めたから?

鈴木敏文会長のカリスマ性?

私は、創業以来、息づく「単品管理」の思考回路。

つまり、「商品力」こそ、その根本理由である、と考えています。

30坪~40坪という、狭い店舗スペースのなかで、

売上を最大にするためになされている、数多くの工夫・仕掛け。

なぜ、この1アイテムの商品が売れたのか?

もっと売るためには、どうすれば良いか??

その「仮説(現場を変える)と検証(数字の動き)」の繰り返し。

小売業のマーケティングの基本を、

現場で積み重ねる思考回路が、根底にあり、

上の方(氷山の一角)が見えているに過ぎません。

根底を飛び越えて、

「徹底した顧客志向」だとか「新商品・新サービスの投入」だとか、見える部分だけを、

繁盛のポイントとして、とらえてしまうのは、

「上っ面を、撫でているだけ」ということに、なりかねません。

セブンイレブンについて書かれた書籍は、たくさんあります。

そのなかでも、もはや、この本を見つけるだけで、

至極の「ノウハウ」である、誰にも教えたくない!!とも言える、名著があります。

あまり売れてはいませんが・・・

良い本と、売れる本は、別なんです(笑)

興味のある方には、ご紹介しますので、また聞いてくださいネ!

2014年9月17日 10:07

客数アップの生命線は、「安い商品」です。

御社はどう位置付けていますか?

先日、支援先をご訪問するために、北海道に行きました。

北海道には、数多くの有名お菓子メーカーがあります。

そのなかでも、有名な企業「六花亭」の店舗に、

「シュークリーム85円」の大きな看板が貼りだされていました。

これは、マーケティングの原則通り!

客数を上げるための「集客商品」を、戦略的に位置づけています。

「その会社のなかで、最も安い商品=集客商品を、PRすること」

そして、「その集客商品が、他よりも、やや優れていること」

これが、客数を上げるための最も効果的な「商品戦略」です。

数多く売れるということは、それだけ、たくさんのお客様が体験する商品です。

「安い」ということは、「買いやすい」商品です。

つまり、その店を利用する「きっかけ」となる商品であり、

新規顧客がたくさん来店してくれるようになります。

お客様が、たくさん来店すれば、

本来、売りたい商品(儲かる商品)を、売るチャンスも増えます。

「安い商品だから、仕方ない・・・」と、手を抜いて仕上げては、ダメなのです。

「安くて儲からないから、看板に出さない」

これでは、客数が上がるはずがないのです。

地域の中で一番、「仏壇」を数多く売っている「仏壇店」は、

「線香・念珠」を地域で一番数多く売っています。

地域一番の園芸店は、「鉢物」を売る前に、

「球根・苗」を、たくさん売ります。

地域一番の車整備工場は、「車検」を売る前に、

「オイル交換」「キズ修理」をたくさん売ります。

北海道の大学生の就職希望ランキングで、

常に上位に食い込む企業である六花亭ですら、

このように地道かつ丁寧に「最低価格商品」を、品揃えし、PRしているのです。

これだけの有名企業でありながら、他社よりも、安い価格を打ち出しています。

「最低価格商品」に対する「王道」を実践することに関して、

葬祭業界も、学ぶべき点が、たくさんあるのではないでしょうか。

2013年11月13日 22:03

「儲かっている会社」と、ひとことで言っても、

その立地や規模、業種、業態、地域性により、色々にカテゴリ分けされ、

いくつかだけの良い点をピックアップして、それを他店にあてはめることはできません。

そのなかでも、必ず共通しているもの、

根底部分の本質では、完全に同じものを「繁盛店の共通点」として、まとめてみました。

①お客様から見えない部分では、とにかく節約、節約!

しかし、お客様から見える部分には、コストを惜しまない。

②設備や什器、施設などは、トコトンまで使い切る。

「使えなくなったら、新しくすれば良い」「確実に儲けて利益が出そうなら、大きくすれば良い」という考え方である。

③他人の金を借りない。無借金経営が基本。自己資本比率が高い。

③利益を上げる最大の要素は、モノでなく、ヒトである。という考え。

どちらかと言えば、人使いが荒いと言われ、何でもやらせる、遊ばせない。

⑤「儲け」は、一気に大きくとるのではなく、細かく少しずつ積み重ねるものと、知っている。

⑥1回当たりの仕入れ量は、少ない。1品目当たりの仕入れ量も、少ない。

⑦仕入れや、経費の支払いは、「現金」が結局。得をすると知っている。

⑧ある単品、ある商品に圧倒的に強い。平均的な会社の倍以上、売っている。

⑨客層が明確である。一見しただけで「誰のための店なのか」すぐにわかる。

⑩独自の技術力に優れたものがある。他人が真似できないくらい、優れている。

⑪買ったときだけ一生懸命ではなく、買った後まで何かとサービスしてくれる、気にかけてくれる。

⑫見た目の奇抜さがある。店の外観や内装、商品作り、サービス、売り方等の面で、人をびっくりさせることが多い。

⑬経営者の人間としての考え方、理想・理念・哲学が、商品・販促・売場・スタッフに反映されている。

⑭役職者、ベテランほど良く働いている、一般スタッフは、それを目の前で見て、同じように働く。

⑮仕事の成果とその報酬が、かなり一致している。

ランダムに、箇条書きでまとめてみました。

どのくらい当てはまっていますか?